Ce que The Big Lebowski dit vraiment du capitalisme, du pouvoir et de notre humanité

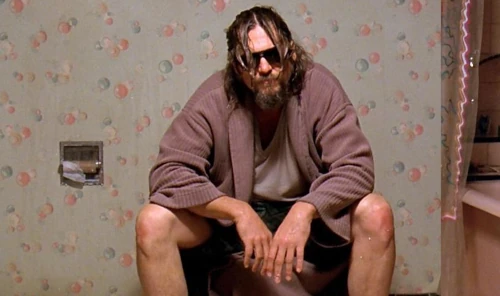

The Big Lebowski est un film formidable des frères Coen qui est sorti en salle en 1998. Certains le considèrent comme une comédie décalée parmi tant d’autres. Mais pour ceux qui en saisissent la véritable portée subversive, c’est une révélation sur le sens de la vie et sur son absurdité profonde.

Mais attention : si tu n’as jamais vu The Big Lebowski, arrête de lire tout de suite. Ce post est rempli de spoilers du début à la fin. Fais-toi une faveur, trouve un moyen de le regarder, puis reviens ici. Avec ce grand classique qui est culte et intemporel, le pire qui puisse arriver c’est que tu passes un bon moment. Et le meilleur ? Tu pourrais bien y découvrir toute une véritable philosophie de vie.

Si tu as passé plus de deux minutes sur NovaFuture, ce n’est un secret pour personne : on est bien plus que de simples fans de The Big Lebowski. Ce post est donc l’occasion d’expliquer pourquoi. Et peut-être, qui sait, de te donner envie de plonger dans un film qui est tout sauf superficiel.

Mais soyons clairs : il ne s’agit pas ici d’une énième critique de The Big Lebowski comme celles que tu as sans doute déjà lues par dizaines. Je laisse ça aux prétendus experts qui pensent toujours avoir mieux compris le film que tout le monde. Comme le dit le titre, il s’agit simplement d’une réflexion sur sa portée critique. Et crois-moi : il y a de quoi creuser.

The Big Lebowski est-il une œuvre subversive de critique sociale ?

Premier indice : pour construire le personnage et la mythologie de Jeffrey Lebowski, les frères Coen se sont fortement inspirés d’une personne bien réelle : Jeff Dowd.

Jeune adulte, Jeff Dowd était profondément impliqué dans le mouvement contre la guerre du Vietnam. Il a rejoint le Seattle Liberation Front, un collectif radical fondé en 1970. Il est ensuite devenu l’un des célèbres “Seattle Seven”, un groupe de manifestants inculpés après une manifestation agitée devant le tribunal fédéral de Seattle. Ce rassemblement, en solidarité avec les “Chicago Seven”, s’est terminé par des affrontements violents avec la police, des blessés et plusieurs arrestations. Le groupe a été accusé de conspiration en vue de provoquer une émeute.

Le procès a rapidement tourné au chaos : interruptions constantes, attitude hostile envers la cour, refus total de coopérer avec le système. L’affaire a été déclarée nulle en décembre 1970, et toutes les charges ont été abandonnées en 1973. Cet épisode a profondément marqué Jeff Dowd, et les frères Coen ont insufflé une bonne partie de son esprit rebelle et de sa conscience politique dans l’ADN du “Dude”.

Mais ne te fais pas d’illusions : Jeff Dowd n’a pas passé les décennies suivantes à errer dans les rues en peignoir avec un White Russian à la main. Son parcours ressemble davantage à celui de Steve Jobs : activiste radical dans sa vingtaine, figure bien introduite d’Hollywood à la quarantaine. Comme beaucoup d’enfants de la révolution hippie, il s’est réinventé à l’intérieur du système. Dowd est devenu producteur, vendant une version édulcorée de la contre-culture, vidée de sa radicalité et rebrandée en simple esthétique. Dire qu’il a « trahi ses idéaux » serait sans doute exagéré. Disons plutôt qu’il a appris à les adapter au marché.

Deuxième indice : l’ensemble de l’œuvre des frères Coen.

Oui, leurs films contiennent une vraie critique sociale, et même beaucoup. Fargo montre une Amérique engloutie dans la médiocrité et l’avidité aveugle. No Country for Old Men décrit une société où le rêve américain s’est effondré en une violence absurde et aléatoire. Burn After Reading se moque de l’État sécuritaire et de l’idiotie bureaucratique post-11 septembre. The Man Who Wasn’t There dissèque le vide existentiel de l’homme moderne. Tous ces films sont profondément politiques mais ce n’est que la surface.

Car c’est justement ça, la méthode des Coen : ne jamais trop insister. Pas de slogans, pas d’appel à l’action. Leur critique est toujours oblique, noyée dans l’ironie, l’absurde ou un détachement glacial. Ils préfèrent l’allégorie à l’indignation, la métaphore à la confrontation. Et dès que la tension monte, ils la désamorcent avec une blague, une rupture bizarre ou un personnage déplacé. Leurs films semblent dire : « T’inquiète, on regarde seulement, on ne juge pas. »

Mais cette ambiguïté n’est pas anodine. Elle correspond parfaitement aux attentes d’une certaine gauche molle américaine : le public des festivals, les colloques universitaires, les interviews sur NPR, les rétrospectives sponsorisées par les studios. Les Coen ne sont pas des marginaux. Ils font partie intégrante du système. Ils tournent avec des stars, reçoivent des critiques dithyrambiques et enchaînent les récompenses. Leur cinéma invite à réfléchir mais jamais à agir. Il flatte un public cultivé qui aime se sentir subversif tout en restant bien installé dans son fauteuil.

Et pourtant, c’est peut-être justement ce mélange instable de critique feutrée, de cynisme acéré et de distance esthétique qui a rendu possible un personnage aussi étrange et complexe que Jeffrey Lebowski. Car lui aussi est une contradiction : post-hippie désorienté mais lucide, détaché de la modernité sans être en colère, ridicule mais discrètement politique dans sa façon de décrocher totalement. Comme les films des Coen, il est le produit d’un monde en crise, mais il est trop désabusé pour faire semblant d’y croire encore.

Amitié sincère entre marginaux vs. cynisme solitaire des riches

Pour le Dude, l’amitié va de soi. Elle ne repose ni sur le statut, ni sur des calculs sociaux, ni sur des ambitions communes. Ses amis viennent d’horizons totalement différents : Walter, le vétéran du Vietnam obsessionnel ; Donny, calme et un peu ailleurs ; son propriétaire, artiste amateur maladroit mais sincère ; et toute une galerie de personnages étranges qui gravitent autour du bowling. Ce mélange bouscule le Dude. Il doit composer avec des visions du monde qu’il ne comprend pas toujours et des personnalités qu’il n’aurait pas choisies. Mais c’est précisément ce qui donne du sens à ces relations : ce groupe dissonant et un peu bancal lui offre quelque chose de réel, de brut et de profondément humain.

Il ne possède rien. Il n’a ni services à offrir, ni influence à faire valoir. Ce qu’il apporte, c’est simplement lui-même. Et c’est justement pour ça qu’il n’a jamais à douter de la sincérité de celles et ceux qui l’entourent. Personne n’essaie de profiter de lui. Il n’y a rien à gagner. C’est ça, le socle d’une amitié honnête : imparfaite, mais authentique. Il peut ne pas être d’accord, s’énerver ou être dépassé, mais jamais trahi.

Un ami, c’est quelqu’un qui te connaît par cœur et qui t’aime quand même. — Elbert Hubbard

À l’inverse, le « vrai » Jeffrey Lebowski vit dans un monde complètement refermé sur lui-même. Il ne s’entoure que de personnes qui dépendent de lui : un assistant obséquieux, une femme-trophée et quelques connaissances avec qui il entretient des rapports strictement utilitaires. Ce qu’il reçoit d’eux n’a rien à voir avec l’amitié. C’est une mise en scène. Ils renvoient son ego, renforcent son sentiment de supériorité… mais ne lui apportent rien de réel, rien d’humain. Ce ne sont pas des relations. Ce sont des rôles dans un décor figé.

Et ce monde clos ne mène pas seulement à la solitude : il mène à une déconnexion totale. En refusant toute diversité sociale, émotionnelle ou existentielle, les puissants finissent par perdre tout contact avec le réel. Ils vivent dans une bulle de similitude, lisse et confortable, mais stérile. Là où le Dude grandit grâce à la confrontation avec l’altérité, l’aîné des Lebowski s’enfonce dans un petit théâtre pathétique de suffisance.

La supercherie sociale des puissants : discours creux et ruines du rêve américain

Le « vrai » Jeffrey Lebowski n’est pas un simple personnage secondaire. Il incarne, de manière tranchante, une certaine élite arrogante : celle qui se promène en se prenant pour un héros sans jamais avoir rien fait d’autre que naître au bon endroit. Il parle sans arrêt de mérite, de morale et de travail acharné. Il exige des autres qu’ils se lèvent tôt, soient productifs, prennent leurs responsabilités, donnent l’exemple. Mais lui, au juste ? Il ne travaille pas. Il n’a rien construit. Il vit dans un confort absolu, entouré de flatteurs à gages, de respect factice et de l’illusion de sa propre importance. C’est la version cinématographique de tous ces puissants qui disent « je l’ai mérité », alors qu’en réalité, ils n’ont jamais eu à se battre pour quoi que ce soit.

Et ce discours-là ? Tu l’entends tous les jours. Des PDG qui prêchent la méritocratie tout en sous-payant leurs équipes. Des milliardaires qui te répètent que « tout est possible » pendant qu’ils écrasent toute concurrence grâce à des privilèges hérités. Des figures publiques qui se vantent d’être parties de rien, alors que leur « rien » incluait un fonds fiduciaire, une école privée et des connexions familiales directement branchées sur les hautes sphères.

Et le rêve américain, dans tout ça ? C’est la plus grosse arnaque narrative du siècle. Un mythe de super-héros conçu pour culpabiliser les pauvres et glorifier les riches. Le message est simple : si tu n’y arrives pas, c’est de ta faute. Tu n’as pas assez travaillé. Tu n’étais pas assez bon. Mais la vérité, c’est que la ligne de départ n’a jamais été la même pour tout le monde. Ce mythe n’élève personne. Il ne fait que maintenir le pouvoir là où il est déjà. Ce n’est pas un rêve. C’est un mécanisme de défense.

Et pendant que ces gens-là vendent la morale comme une marque de luxe, ils vivent dans l’ombre de combines douteuses. Ce sont toujours les premiers à exiger de la rigueur et les derniers à s’y plier. Ils prêchent l’éthique tout en dissimulant les cadavres sous des tapis cousus d’argent, de relations et d’immunité juridique. Ils pensent être au-dessus des autres. Mais ce qu’ils incarnent réellement c’est le vide !

Le « vrai » Lebowski pourrait tout aussi bien être Musk, Trump, Bezos ou un autre milliardaire persuadé que sa fortune le place au-dessus du reste du monde. C’est toujours le même schéma : une figure de pouvoir convaincue que l’argent efface tout. Mais on le voit et on s’en souvient. Et non, on ne les admire pas ! A la limite on a juste pitié pour eux.

La supercherie de l’art contemporain et sa marchandisation grotesque

Dans The Big Lebowski, l’art contemporain n’est pas célébré. Il est tourné en dérision et présenté tel qu’il est bien souvent : une coquille vide, prétentieuse et absurde. Maude Lebowski incarne ce milieu pseudo-intellectuel où le sens est remplacé par du jargon, et l’émotion par la mise en scène. Elle projette de la peinture en tyrolienne, organise des « happenings » incompréhensibles, et s’exprime avec une voix forcée sur des concepts abstraits qu’elle ne semble même pas saisir elle-même. Et bien sûr, tout ça est financé par la fortune familiale.

Ce que le film dénonce, c’est un monde où l’art n’a plus besoin de porter un sens. Il suffit qu’il existe au sein d’un cercle fermé d’initiés. On ne crée plus pour exprimer, mais pour faire circuler. Une œuvre ne vaut plus pour ce qu’elle raconte, mais pour le nom qu’on y colle. Le discours autour de l’œuvre a remplacé l’œuvre elle-même. Tout devient spectacle, marché, monnaie sociale. On achète des sculptures comme on achète des actions. Et plus personne n’ose poser la seule question qui compte : qu’est-ce que ça veut dire, au fond ?

Cette marchandisation extrême n’est pas seulement grotesque. Elle est politique, au sens plein du terme. Elle transforme la culture en produit de luxe. Elle exclut, nivelle, rabaisse. Elle laisse croire qu’il faut être formé, légitime ou validé pour ressentir. Et elle offre aux élites une façon bien commode de recycler leur richesse en « objets d’art » qui ne transmettent rien… mais qui valent une fortune ! C’est une forme de blanchiment symbolique. On lave du vide à coups de billets.

Au cœur de tout ça, le Dude représente un refus radical. Il ne comprend pas cet univers, il n’en a pas les codes, et surtout, il ne cherche pas à les acquérir. Ce n’est pas qu’il méprise l’art. C’est juste qu’il refuse de reconnaître la légitimité d’un microcosme qui se prétend subversif tout en vivant confortablement dans le système. Le film ne se contente pas de se moquer d’une tendance artistique. Il montre comment la création, une fois capturée par le marché, perd toute capacité à remettre quoi que ce soit en question.

Police et justice : quand le pouvoir n’a même plus besoin de se justifier

La relation du Dude avec la police est sans ambiguïté. S’il est humilié, ignoré ou maltraité, ce n’est pas parce qu’il aurait mal agi. C’est parce qu’il est pauvre. Parce qu’il ne correspond pas aux normes. Parce qu’il n’a aucun pouvoir. Quand sa vieille bagnole dont il a tellement besoin pour vivre est volée, les flics se contentent de se marrer. Un rapport ? Bien sûr. Un jour… Peut-être… Il est évacué, comme s’il n’existait pas. Ce genre d’affaire, ce n’est pas une priorité.

Maintenant, inverse les rôles. Si un type blindé se fait voler la onzième Ferrari de sa collection. Là, on lance l’enquête, les relevés, les empreintes, et peut-être même une unité spéciale. Et peu importe si sa fortune vient du porno, de médicaments vendus à prix d’or, d’un tube médiocre ou de dix ans de baratin sur des voitures autonomes. Ce n’est pas un problème. Il est riche, donc il est respectable. Pour vraiment avoir des ennuis, il faudrait pratiquement agresser une mineure devant témoin. Et encore. Même dans ce cas, il pourrait s’en tirer.

Tout cela révèle une chose très simple : la justice ne fonctionne pas pareil pour tout le monde. On ne dit pas que c’est toujours le cas. Mais quand ça arrive, plus personne ne s’en étonne. Et dans les faits, un grand nombre de policiers, pas tous mais un nombre conséquent, ne sont pas là pour rendre justice. Leur rôle, c’est de protéger l’ordre établi. Et cet ordre, il est profondément inégal. Si tu choisis de vivre autrement, loin des normes sociales, en dehors du consumérisme et loin de la grande roue corporatiste… alors il ne faut pas t’attendre à être protégé. Appeler la police ? Dans le meilleur des cas, elle s’en fiche. Et dans le pire, elle vient empirer les choses.

Le Dude n’est pas un criminel. Il ne représente une menace pour personne. Il vit simplement à sa manière. Et apparemment, c’est déjà trop. Pour une certaine vision de l’ordre, le simple fait d’exister hors du système est perçu comme une provocation. C’est précisément ce que le film rend brutalement clair : la loi ne défend pas l’égalité. Elle défend le pouvoir.

Et c’est là que le film frappe le plus fort : dans cette société, être différent est déjà suspect. Tu refuses de courir après l’argent, tu avances à ton propre rythme, tu refuses de jouer le jeu ? Tu deviens alors une cible. Une anomalie à surveiller, à exclure ou à punir. Tu veux vivre en marge du système ? Le système viendra quand même te chercher. Tôt ou tard. Et les « bons citoyens », ceux qui font tout « comme il faut », ne lèveront pas le petit doigt. Ils diront que tu l’as bien cherché. Parce qu’au fond, ça les rassure. Mieux vaut que ça tombe sur toi… plutôt que de leur rappeler à quel point leur propre liberté est fragile.

Quand tout devient un produit, même la mort a un prix

The Big Lebowski peut sembler drôle à première vue. Mais en y regardant de plus près, c’est une réflexion glaçante sur la manière dont le capitalisme vide les relations humaines de leur substance. Tout est à vendre. Tout devient transactionnel. Chaque lien se transforme en monnaie d’échange, en levier de pouvoir ou en pièce d’un théâtre social. Et ça commence tôt : quand Maude parle d’avoir un enfant, il ne s’agit pas d’un désir de maternité. C’est un projet personnel, une performance artistique, une expérience génétique. Pas besoin de père. Pas de lien affectif. Juste un transfert biologique, calibré pour servir un objectif. Même la maternité est réduite à une gestion d’actifs.

La marchandisation du corps des femmes est partout. Bunny, la femme du riche Lebowski, est exhibée comme un produit. Elle est sexualisée, décorative, interchangeable. Tout son personnage est un objet conçu pour être montré, possédé, consommé. Et de l’autre côté, il y a Maude. Elle se présente comme une artiste féministe, mais elle transforme son propre corps, et ceux des autres, en accessoires au service de son discours intellectuel. Il ne s’agit pas de libération. Il s’agit de performance déguisée en art progressiste. La « femme libérée » devient un produit comme un autre, simplement rebrandé en discours esthétique.

Mais le plus troublant, c’est que cette logique de marchandisation ne s’arrête pas aux femmes. Dans l’univers du film, toutes les relations humaines sont contaminées. Personne n’aide vraiment. Tout se négocie. Personne ne se lie. Tout s’évalue. L’identité, l’amitié, l’histoire personnelle : tout devient affaire de contrat, ou source de menace. Et pour ceux qui refusent de jouer le jeu, il ne reste que l’indifférence ou le mépris.

Et puis il y a la fin. Même la mort n’échappe pas au marché. Les cendres de Donny sont rendues dans une vieille boîte de café Folgers, parce que l’urne coûtait trop cher. Et même dans ce moment sacré, intime, profondément humain, il faut encore négocier, payer, justifier chaque centime. Rien n’est épargné. Même la mort finit par devenir une ligne dans un budget.

The Big Lebowski n’est pas simplement un film sur l’errance ou les marginaux. C’est le portrait d’une société dans laquelle tout a été réduit à une valeur marchande. Les enfants, l’amour, l’art, la dignité… et même la mort. Ce n’est pas une satire. C’est un miroir. Et ce qu’il reflète pourrait bien être la vérité la plus inquiétante du film. Une vérité qui concerne directement le monde dans lequel nous vivons.

Guerre et virilité : des mises en scène absurdes et pathétiques

Dans The Big Lebowski, la guerre n’est jamais montrée, mais elle est présente partout. Elle existe à travers Walter, vétéran du Vietnam, qui ramène chaque situation dans une logique de combat. Qu’il s’agisse d’une partie de bowling ou d’une simple dispute entre amis, il crie, il menace, il perd le contrôle. À ses yeux, chaque interaction sociale peut soudainement devenir une opération militaire. Personne ne lui a demandé de se battre. Mais il rejoue la guerre dans sa tête parce qu’il ne maîtrise plus rien dans sa vie réelle. C’est comme ça qu’il entretient son image d’homme. C’est comme ça qu’il se persuade qu’il compte encore. Et c’est précisément cela que le film ridiculise.

Cette forme de virilité, toujours en quête d’un territoire à dominer, est montrée pour ce qu’elle est : un reste grotesque d’un mythe épuisé. Walter ne protège personne. Il ne comprend même pas ce qui se passe autour de lui. Il s’impose, il sabote, il intimide. Et il le fait surtout avec les gens qui l’aiment. Il est l’incarnation d’un homme déplacé, accroché à des récits de gloire parce qu’il est incapable d’admettre qu’il est perdu. Ce n’est pas un soldat. C’est la caricature d’un soldat. Et autour de lui, il n’y a rien. Aucun pays à défendre. Aucun ennemi réel à combattre. Seulement une suite de crises absurdes dans lesquelles il rejoue un rôle qui n’a plus aucune signification.

Le film montre aussi à quel point cette virilité de style militaire devient vide de sens une fois sortie de son contexte. Ce n’est plus qu’un théâtre. Une posture. Un spectacle rempli de symboles que la société continue de célébrer, alors qu’ils ne servent plus à rien. Le courage, la force, l’honneur ? Dans les mains de Walter, ces idéaux s’effondrent en paranoïa et en crises de colère. Ce n’est pas de la virilité. C’est un fantasme de contrôle qui vire au vacarme.

À travers lui, le film démonte toute l’idée de l’« homme fort », du chef, du garant de l’ordre. Car en réalité, cette version de la masculinité ne protège rien. Elle ne construit rien. Elle ne fait que masquer la peur de ne plus avoir sa place dans un monde qui est passé à autre chose. Et cette peur se manifeste comme une lutte désespérée pour exister dans un univers imaginaire et pathétique où certains hommes se rêvent dominants.

Le langage comme arme de confusion et d’asservissement social

Dans The Big Lebowski, ceux qui parlent le plus ne sont pas les plus intelligents. Ce sont ceux qui cherchent à prendre le contrôle de la conversation. Et en contrôlant la conversation, ils essaient de contrôler les autres. Le « vrai » Jeffrey Lebowski parle par slogans creux et formules pompeuses. Il ne répond jamais directement à une question. Il délivre. Il récite. Il impose un récit qui ne tolère aucun désaccord. Et Maude, l’artiste intellectuelle autoproclamée, fait exactement la même chose. Elle enrobe chaque phrase dans un jargon pseudo-théorique, truffé de références, de concepts et de mots choisis pour impressionner ou disqualifier. Le fond n’a aucune importance. C’est la forme qui écrase.

Le langage devient un outil d’intimidation sociale. Il ne s’agit plus de comprendre, mais de dominer. D’affirmer une supériorité. De faire taire toute opposition. Et ce mécanisme n’est pas réservé aux élites culturelles ou aux « grands hommes » du film. On le retrouve aussi chez Jackie Treehorn, le producteur porno. Chez les hommes d’affaires. Chez les flics. Tous utilisent le langage comme une arme bien affûtée : codée, polie, tranchante. C’est la rhétorique du pouvoir. Parler, ici, c’est dominer.

Et le Dude, dans tout ça ? Il ne parle pas ce langage-là. Il bafouille, il hésite, il reformule. Il cherche ses mots. Et on se moque de lui pour ça. Pourtant, c’est le seul qui tente réellement de comprendre, pendant que les autres ne font que dissimuler le vide. Là où les autres affirment, il doute. Et cette incapacité à s’exprimer dans le code dominant de l’autorité crée une forme de mise à l’écart. Il ne parvient pas à se défendre dans leur monde, non pas parce qu’il serait idiot, mais parce qu’il refuse de se plier aux règles du langage de pouvoir.

Le film souligne en douceur une vérité profonde que l’on préfère souvent ignorer : celui qui contrôle le langage contrôle la réalité sociale. Et ceux qui n’ont pas accès à ce langage sont écartés, ridiculisés ou écrasés. Ce n’est pas la vérité qui triomphe. C’est la rhétorique la plus autoritaire.

Le nihilisme comme effondrement du sens et comme choix de retrait

Soyons clairs : le nihilisme, ce n’est pas simplement « Nous ne croyons en rien ! » crié par trois Allemands torse nu.

The Big Lebowski explore le nihilisme de façon bien plus profonde et subtile qu’on ne le pense. Il dépeint un monde vidé de son sens, dans lequel les valeurs traditionnelles comme le travail, la morale, la famille ou la réussite deviennent elles-mêmes suspectes. Et c’est précisément là que Friedrich Nietzsche entre en scène. C’est sans doute le philosophe qui a le mieux décrit cet effondrement.

Nietzsche distingue deux formes de nihilisme. Il y a d’abord le nihilisme passif. Celui qui observe l’effondrement du monde sans réagir. Il voit que les anciens dieux sont morts, que les grands récits sont creux, et il reste là, figé, sans perspective. Ensuite vient le nihilisme actif. Celui qui pousse la logique jusqu’au bout. Il ne croit plus en rien, et détruit froidement ce qui reste. Non pas pour reconstruire. Juste pour se complaire dans les ruines.

Et voilà le renversement : le capitalisme contemporain ressemble furieusement à une forme de nihilisme actif. Mais ce n’est pas un sursaut héroïque. Ce n’est pas la révolte d’un surhomme. Non. C’est la répétition stérile du « toujours plus ». Plus de croissance, plus de profit, plus d’accumulation. Même si cela signifie épuiser le vivant, broyer les autres et mettre la planète à feu et à sang.

Ce n’est pas « le marché » qui est nihiliste en soi.

C’est l’absolutisme de la logique marchande qui devient nihiliste.

Elle dévore le sens, sans rien offrir en retour.

Et pendant que cette machine continue d’engloutir le monde, The Big Lebowski glisse discrètement autre chose. Un contre-modèle. Le Dude.

Perdu ? Sans doute. Lent ? Peut-être. Mais il ne détruit rien. Il ne cherche pas le pouvoir. Il ne court pas après la victoire. Il fait ce qu’il aime. Il avance à son propre rythme. Il ne ment pas. Il ne force rien. C’est l’anti-nihiliste, profondément taoïste. Il incarne le lâcher-prise, la présence, l’acceptation du chaos sans ajout de violence. Pendant que les autres s’agitent pour combler le vide, lui le regarde en face… et y trouve une forme de paix.

Ce n’est ni de la résignation, ni une fuite. C’est quelque chose qui se rapproche d’un anarchisme sans nom. Pas du chaos, mais une philosophie. Sans drapeau, sans manifeste. Juste une manière de vivre en dehors des règles absurdes. Et si on l’observe vraiment, le Dude coche toutes les cases d’un anarchiste individualiste. Il rejette les rapports de pouvoir. Il suit son instinct. Il évite les conflits inutiles.

Et surtout, il reste humain dans un monde qui ne l’est plus.

Alors peut-être que les frères Coen n’ont pas tout fait consciemment. Peut-être qu’ils ont simplement capté la peur, le brouillard et la lucidité de leur époque. Mais comme chez beaucoup d’artistes, c’est l’inconscient qui touche le plus juste. Et ce qu’il nous dit ici, c’est ceci : même dans un monde dévoré par l’absurde, on peut encore choisir de ne pas participer. On peut encore tenir debout. Sans bruit. Sans slogans. Juste être là.

Pourquoi le Dude est toujours avec nous, et pourquoi ce n’est pas près de s’arrêter ?

J’ai vu The Big Lebowski pour la première fois début 1999. J’avais acheté le DVD sans trop savoir à quoi m’attendre. Mais dès les premières scènes, je me suis dit : waouh, c’est quoi cette bombe ? Pourtant, ce n’est pas la critique sociale, ni même l’humour brillant, qui m’a le plus marqué. J’étais déjà engagé dans des causes qui comptent pour moi, donc rien de nouveau de ce côté-là. Et des bonnes comédies, j’en avais vu. Ce n’était pas ça non plus.

Ce qui m’est vraiment resté, c’est la profondeur de Jeffrey Lebowski, incarné de façon magistrale par Jeff Bridges. Un personnage immédiatement attachant, bourré de charisme, de contradictions, de forces et de failles. Bref, Jeffrey Lebowski est un être profondément humain, devenu malgré lui une sorte de héros du quotidien. À chaque revisionnage, j’ai l’impression de retrouver un vieil ami que je n’avais pas vu depuis des années. Pas besoin de suite. Vraiment. Jamais.

Et au fond, ce qui compte vraiment, c’est ça : toutes celles et ceux qui aiment ce film finissent par construire leur propre version mentale d’un mode de vie loin du burn-out. Jeffrey Lebowski nous offre une direction. Peu importe s’il est fictif ou fantasmé. Ce qui compte, c’est qu’il existe pour nous.

Ici, à NovaFuture, on se sent un peu comme des orphelins spirituels de Jeffrey Lebowski. Sauf qu’au lieu de noyer notre impuissance dans des cocktails bizarres, des joints ou des passions absurdes, on n’a pas d’autre choix que de chercher des réponses solides au chaos produit par le nihilisme inhérent au capitalisme. Chaque jour, on essaie de tracer un chemin plus lumineux à travers les prédateurs, leurs exécutants zélés, et ceux qui regardent le monde brûler sans broncher.

Alors si, au milieu de tout ce vacarme, The Big Lebowski peut nous offrir ne serait-ce qu’une petite occasion de sourire et de pleurer ensemble sur ce qui compte vraiment, évidemment que l’on est preneur. Parce que ce qui nous rassemble, ça nous rend plus forts.

Cet article m’a pris du temps, et le sujet le méritait largement. J’ai passé des heures à le façonner, et j’y ai pris un réel plaisir. Maintenant, j’espère juste que c’est communicatif. Et que peut-être, cela produise un déclic chez celles et ceux qui découvrent l’univers du Dude. Et au minimum que cela contribue à garder vivant le mythe de Jeffrey Lebowski, celui dont on rigole encore avec nos peignoirs, nos White Russians et nos répliques de stoner.

Si tu veux aller plus loin, je te recommande deux ressources formidables en anglais : le forum Reddit sur le dudeïsme, et le forum des fans de The Big Lebowski. On y trouve des gens bienveillants, curieux, qui t’accueilleront volontiers si tu veux creuser le film plus en profondeur.

Et tant que j’y suis, un grand merci à toutes les personnes avec qui j’ai échangé sur ces forums. Vos réflexions m’ont aidé à voir plus clair, et m’ont fait réaliser qu’après vingt-sept ans, ce film continue de se transmettre d’une génération à l’autre sans perdre une once de sa puissance.

Je vais être honnête : écrire ce texte m’a demandé pas mal d’énergie. Alors maintenant, je vais recharger un peu mes batteries avant de me lancer dans le prochain. Mais hey dude ! Si tu as envie de m’offrir un café ou un White Russian via Buy Me a Coffee, c’est vraiment pas de refus 🙂

Tu veux réagir à cet article ? On en discute sur NovaFlow ! Ici on te propose un vrai réseau social libre sans algorithme qui permet des échanges constructifs et authentiques. L'inscription prend moins de 2 minutes.