Tout savoir sur les Éoliennes à axe vertical type Darrieus

Histoire de l’éolienne Darrieus : des débuts oubliés à la redécouverte actuelle

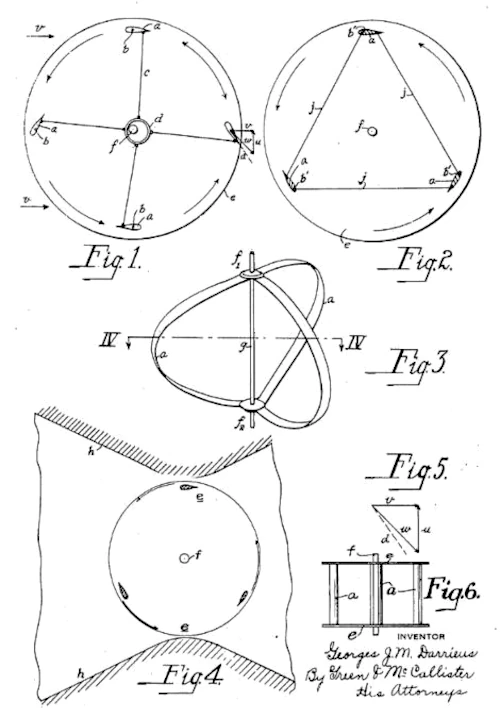

L’éolienne Darrieus, que l’on classe aujourd’hui dans la famille des VAWT (Vertical Axis Wind Turbines ou éoliennes à axe vertical), porte le nom de son inventeur : L’ingénieur français Georges Jean-Marie Darrieus. En 1931, cet ingénieur visionnaire dépose un brevet pour un aérogénérateur à axe vertical capable de tourner grâce à la portance aérodynamique générée par le mouvement des pales dans le vent. C’est un principe inspiré directement des profils d’ailes d’avion, mais adapté ici à une rotation autour d’un axe fixe. Sa forme, immédiatement reconnaissable avec ses deux grandes pales incurvées reliées aux extrémités évoque un gigantesque fouet de cuisine, ce qui lui vaudra le surnom évocateur de « batteur à œufs ».

À l’époque, son invention reste largement théorique et marginalisée. Trop en avance sur son temps, elle est éclipsée par le développement rapide des éoliennes à axe horizontal qui sont plus simples à concevoir pour des installations de grande taille dans des environnements ruraux dégagés. Pendant plusieurs décennies, le concept de Darrieus a été relégué aux oubliettes de l’histoire des énergies renouvelables.

C’est dans les années 1980-1990 que l’on observe un regain d’intérêt, notamment grâce aux travaux d’ingénieurs tels que Ion Paraschivoiu sur la modélisation aérodynamique (modèle DMST) et à l’émergence de besoins nouveaux : Production décentralisée, intégration urbaine, réduction du bruit et de la nuisance visuelle. Les éoliennes à axe vertical, et en particulier le modèle Darrieus, se révèlent alors adaptées à des contextes difficiles pour les rotors classiques.

L’invention prend un second souffle en 1995 avec l’arrivée de la turbine hélicoïdale de Gorlov qui est conçue à l’origine pour la production hydroélectrique. Alexander Gorlov qui, comme son nom l’indique, est le concepteur de cette turbine était un professeur d’origine russe. Son travail consista à reprendre le principe de Darrieus mais en torsadant les pales de manière hélicoïdale. Résultat : une rotation plus fluide, une réduction significative des vibrations et une amélioration globale du comportement dynamique de la machine. Cette évolution redonna à la technologie Darrieus un potentiel d’usage dans des environnements urbains ou exposés à des vents turbulents.

Aujourd’hui, à l’heure où l’autonomie énergétique, le silence de fonctionnement et la robustesse mécanique deviennent des critères essentiels, les éoliennes Darrieus retrouvent une place légitime dans la boîte à outils de la transition. Leur histoire qui est faite de rebondissements illustre parfaitement ces inventions trop longtemps négligées qui attendent leur heure pour contribuer à bâtir un futur sobre et intelligent.

Comprendre le principe technique des éoliennes à axe vertical de type Darrieus

Contrairement aux éoliennes Savonius qui misent sur la traînée du vent pour tourner, les éoliennes Darrieus exploitent un phénomène bien plus efficace : la portance aérodynamique. Ce principe hérité du monde de l’aéronautique consiste à générer une force perpendiculaire au vent apparent grâce à la forme profilée des pales.

Disposées autour d’un axe vertical fixe, les pales d’une Darrieus décrivent une trajectoire circulaire. À chaque instant, l’écoulement du vent relatif (résultant du vent réel et de la vitesse de rotation) vient frapper les pales avec un angle qui varie en permanence. Cette angle est ce que l’on appelle l’angle d’attaque. À la seule condition d’être bien orienté, le profil génère une portance qui produit un couple de rotation sur l’axe.

Cette portance peut dans certaines configurations faire tourner le rotor plus vite que la vitesse du vent lui-même. Ce qui représente un avantage énorme par rapport aux rotors à traînée comme les Savonius qui plafonnent rapidement. C’est ce qui permet aux éoliennes comme les Darrieus d’atteindre des rendements bien supérieurs en s’approchant des limites théoriques fixées par la loi de Betz. Cette loi formulée en 1919 établit qu’aucune éolienne ne peut capter plus de 59,3 % de l’énergie cinétique contenue dans le vent. Par rapport à cela, des Darrieus bien conçues peuvent atteindre des rendements autour de 40 %, là où les Savonius dépassent rarement les 20 %.

Mais cette efficacité a un prix : le comportement aérodynamique est complexe car les pales passent successivement en montée et en descente dans leur cycle avec des conditions d’écoulement variables.

Le problème est donc qu’elles subissent parfois un effet de décrochage (appelé dynamic stall) et qu’elles retrouvent ensuite une portance différée. Ce qui génère des efforts instables et une usure mécanique prématurée non négligeable par rapport à des profil plus classiques.

C’est principalement pour cette raison que la forme et l’orientation des pales ont été progressivement optimisées avec ces exemples d’améliorations : Courbure troposkine, disposition hélicoïdale, ajustement du rapport corde/diamètre.. et ceci afin de réduire les vibrations et de limiter les pertes.

Enfin, les éoliennes Darrieus présentent un autre avantage fondamental : Étant indépendantes de la direction du vent, elles n’ont besoin d’aucun système d’orientation (pas de nacelle pivotante). Ce qui simplifie énormément leur architecture mécanique.

Les différents types de rotors Darrieus : D-type, H-type, hélicoïdal

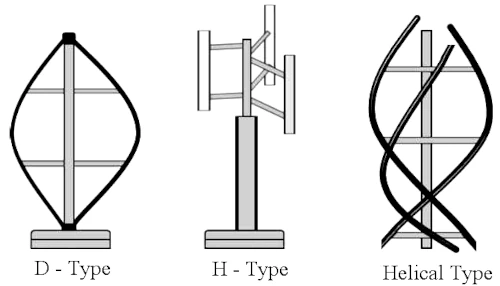

Les éoliennes de type Darrieus se déclinent en trois grandes variantes. Chacune possède ses spécificités mécaniques, ses performances aérodynamiques et ses contraintes de fabrication. On parle ici exclusivement de rotors à portance, tous fonctionnant sur le même principe de base, mais optimisés différemment selon les besoins.

Le modèle D-type est le plus emblématique. Ses deux ou trois pales courbes sont fixées aux extrémités d’un axe vertical, formant une silhouette reconnaissable entre toutes qui ressemble à un gigantesque « fouet à battre les œufs » qui tournoie dans le vent. Ce design offre un bon rendement, une bonne stabilité en rotation, mais aussi des défis mécaniques liés à la tension exercée sur les fixations et à la nécessité d’un démarrage assisté. Nous reviendrons en détail sur ce point dans la section suivante.

Le H-type, quant à lui, est plus simple à construire. Il utilise des pales droites reliées par des bras transversaux perpendiculaires à l’axe. Ce design facilite la fabrication artisanale ou en petite série. Il permet aussi un meilleur contrôle de l’équilibre dynamique. Il est souvent privilégié dans les projets d’autoconstruction ou les environnements contraints par l’encombrement. En revanche, il est légèrement moins performant en rendement théorique que le D-type bien optimisé.

Enfin, le modèle hélicoïdal, souvent associé au nom d’Alexander Gorlov, représente l’évolution la plus aboutie du rotor Darrieus. Dans cette version les pales sont torsadées en spirale autour de l’axe vertical. Cette disposition permet de réduire les vibrations et le bruit tout en assurant une portance plus régulière sur l’ensemble du cycle de rotation. Le rotor hélicoïdal présente aussi une meilleure résistance aux turbulences et une durée de vie prolongée des composants mécaniques.

Selon les simulations réalisées avec les logiciels QBlade et CFD ANSYS, les performances varient légèrement entre ces trois variantes. Le modèle hélicoïdal obtient les meilleurs résultats en matière de rendement (jusqu’à 43 %), suivi de près par le D-type (40 %), puis par le H-type (environ 38 %). En termes de bruit et de stabilité, l’hélicoïdal arrive aussi en tête, tandis que le H-type l’emporte sur la simplicité de fabrication et les coûts de maintenance.

Bref, en fonction de la nature du projet, un modèle Darrieus peut se révéler plus adapté qu’un autre. C’est justement cette diversité d’approches qui fait tout l’intérêt de ce concept encore trop méconnu mais qui commence à se démocratiser.

Ajouter un rotor Savonius ou un moteur pour grandement abaisser le seuil de démarrage

Certaines éoliennes à axe vertical de type Darrieus ne démarrent tout simplement pas toutes seules. Ou alors à des vitesses de vent rarement atteignables. Pourquoi ? Parce que leur principe repose sur la portance, qui nécessite une vitesse initiale minimale pour se déclencher. Tant que les pales ne tournent pas, il n’y a pas de portance. Et donc pas de couple. Et donc pas de mouvement.

C’est particulièrement vrai pour les modèles D-type à pales courbes, mais cela peut concerner aussi des modèles H ou hélicoïdaux mal dimensionnés ou soumis à des vents irréguliers.

La solution la plus courante et efficace consiste à utiliser un petit moteur électrique pour lancer la rotation. Oui, tu vas me dire : utiliser de l’électricité pour faire tourner une éolienne, c’est absurde ! A première vue ce concept peut déconcerter. Mais en pratique cet aspect technique est anecdotique. La quantité d’énergie consommée est vraiment minime car il s’agit uniquement de donner une légère impulsion initiale lorsque le vent utile est déjà là.

Certains systèmes utilisent un petit moteur dédié, discret et peu énergivore. D’autres vont plus loin dans la sobriété en utilisant brièvement le générateur lui-même comme moteur de démarrage. Car, il faut le savoir, certains générateurs sont réversibles : il suffit de les alimenter en courant pour qu’ils se mettent à tourner. Mais attention : Dans le cas d’un moteur indépendant, il est impératif de prévoir un système de déconnexion mécanique une fois le rotor lancé. Sinon, le moteur resterait solidaire de l’arbre. Ce qui entraînerait des pertes par friction et surtout une usure très rapide. La solution idéale reste l’utilisation d’un embrayage centrifuge simple, similaire à celui que l’on trouve sur un démarreur de voiture. Le principe est simple : Il s’enclenche au démarrage à l’aide d’un système d’engrenages, puis se désolidarise complètement dès que le rotor prend une certaine vitesse.

À retenir pour un projet sérieux : Le moteur de démarrage dédié reste la meilleure solution. Il est plus performant, consomme très peu et sa fonction est optimisée à 100 % pour cette tâche. À l’inverse, l’usage d’un générateur en mode moteur est une solution de compromis, souvent moins efficace et quasiment introuvable en configuration d’axe vertical. La première solution est donc de loin la meilleure si tu vises le rendement optimal et la fiabilité à long terme.

Dans les deux cas, le tout est géré automatiquement : on utilise un anémomètre qui détecte si la vitesse de vent est adéquate et suffisamment soutenue pour enclencher la brève poussée du moteur. A préciser que pour un bon paramétrage, il faut s’assurer qu’une très brève bourrasque n’est pas prise en compte. Ensuite, une fois lancé, le rotor continue à tourner grâce à la portance. Même lorsque le vent faiblit légèrement. Et quand le vent faiblit vraiment, il continue de tourner un peu avec l’aide de l’inertie. Ce qui compense largement le coût énergétique du démarrage.

L’inconvénient ? Ce système nécessite une gestion fine de l’électronique, ce qui l’éloigne d’une approche low-tech et qui complexifie sa réalisation par un autoconstructeur.

Il existe alors une alternative plus rustique qui est très appréciée dans les projets artisanaux. Elle consiste à ajouter un petit rotor Savonius qui s’intègre dans le rotor Darrieus. Car ce type de rotor qui est basé sur la traînée peut démarrer tout seul même avec des faibles vitesse de vent. Autre avantage de taille : le profil Savonius permet de générer un couple important dès les premiers tours. Il peut alors entraîner le rotor Darrieus jusqu’à ce que celui-ci prenne le relais et augmente le nombre de tours par minute. Cette configuration hybride Savonius-Darrieus fonctionne donc sans moteur, sans capteur et sans électronique. Elle est low-tech, robuste et bricolable. Ce qui en fait une option séduisante au premier abord pour des projets autonomes.

Mais il y a une grosse ombre au tableau ! Une fois la Darrieus lancée, le rotor Savonius continue à tourner… lentement avec sa limite. Et comme sa vitesse maximale est très faible, il agit alors comme un frein aérodynamique en limitant la montée en vitesse du rotor Darrieus. Du fait, il lui est difficile de dépasser la vitesse du vent comme il en est capable et d’atteindre son excellent rendement optimal.

Si le Savonius est trop gros ou mal dimensionné, il peut plomber gravement les performances globales de l’ensemble, jusqu’à le rendre totalement inopérant. Il faut donc parfaitement concevoir le système pour que le rotor Savonius ne serve que de booster au démarrage et qu’il devienne ensuite le plus discret possible. Dans l’absolu, un rotor Savonius rétractable serait parfait… mais à ce niveau de complexité autant revenir au moteur électrique : ce sera plus simple, plus léger et bien plus efficace.

Mon avis ? Il n’y a pas photo. Si l’objectif est de profiter à fond du rendement exceptionnel d’une Darrieus, mieux vaut ne pas l’encombrer avec un frein passif. Le démarrage électrique reste la meilleure option. Sinon, autant choisir un autre type de rotor plus simple. Car une Darrieus bridée ce n’est ni rentable, ni cohérent.

Applications des éoliennes Darrieus : maison, bateau, site exposé

Les éoliennes à axe vertical type Darrieus ne sont pas faites pour tout le monde. Leur esthétique soignée, leur silence et leur capacité à encaisser des vents violents en font un objet singulier. Et très souvent elle sont utilisées comme une œuvre d’art fonctionnelle. Mais soyons clairs : en matière de production d’énergie, elles n’excellent que dans certaines configurations bien précises.

Pour un usage résidentiel, il faut de la hauteur. Un mât d’au moins 10 mètres est indispensable pour éviter les turbulences liées au sol et s’extraire du vent relatif. Et ce n’est viable que si le site est bien exposé, avec des vents forts et réguliers. Autrement dit : ce n’est pas pour les zones abritées ou urbaines trop denses. Le coût est élevé et la maintenance est exigeante. Donc, franchement, si ton objectif est l’autonomie énergétique totale cela suppose de la régularité et de la performance. Alors le mieux est de plutôt choisir une bonne vieille éolienne à axe horizontal. Ce qui s’avérera plus fiable, beaucoup moins chère, mieux maîtrisée techniquement et plus simple à entretenir.

En milieu urbain, les Darrieus ont pour elles leur insensibilité à la direction du vent. Mais cela ne suffit pas pour représenter une alternative crédible à d’autres modèles qui possèdent cette même qualité. Déjà parce qu’il leur faut absolument de la hauteur et surtout du dégagement. Par exemple, sur le toit d’un immeuble qui dépasse les autres ou sur un toit-terrasse bien exposé. Leur gros atout dans ces deux cas précis c’est une résistance aux vents forts très supérieure aux HAWT et un niveau sonore extrêmement bas si les profils de pales sont bien conçus. Après, au niveau esthétique je comprends parfaitement qu’elles fassent rêver les architectes. Sur un rendu en 3D à présenter à des clients potentiels c’est magnifique. Mais sur site, c’est une toute autre histoire. La production reste très modeste. Ce qui en fait plus un objet de green washing qu’un générateur utile pour la transition énergétique. Cela dit, si ça peut réconcilier les grincheux avec les petites éoliennes, pourquoi pas ?

Dans les zones à vent très fort, comme par exemple : littoral exposé, sites battus par les tempêtes, voire zones à risque cyclonique… c’est là que les Darrieus prennent tout leur sens. Elles encaissent des rafales en produisant au maximum là où les modèles classiques peuvent se disloquer ou se mettre en arrêt de sécurité. Et grâce à leur stabilité mécanique, dans ces cas elles peuvent être installées plus bas à condition d’avoir un espace bien dégagé autour d’elles. C’est une niche, certes ! Mais dans cette niche elles sont redoutablement efficaces.

Sur un bateau ça semble parfait : Vent fort et régulier. Mais en pratique, l’encombrement des pales les rend moins pratiques que les petites HAWT. Leur prix est aussi beaucoup plus élevé. Et pour finir, il faut que le modèle soit résistant à l’environnement marin (étanchéité, résistance à la corrosion..). Bref, ce n’est pas la solution la plus rationnelle, sauf cas très particulier ou volonté esthétique assumée.

En résumé : une éolienne Darrieus, c’est pour les zones de vent fort, stable, et bien dégagées. Si tu coches ces cases, elle peut faire des merveilles. Si ton critère premier, c’est le design ou l’intégration architecturale, fais-toi plaisir 🙂 Mais au moins choisis un modèle performant. En revanche, si ton objectif c’est l’autonomie énergétique à 100%, alors oriente-toi vers d’autres technologies d’éoliennes. Parce que, comme toujours, entre le fantasme technologique et la réalité du terrain, il y a toujours une très grosse différence.

Fabriquer soi-même une éolienne Darrieus : C’est possible !

Tu trouves qu’une Darrieus, ça a l’air simple ? Deux ou trois pales, un axe, un générateur et basta ? Mauvaise pioche ! Derrière son allure minimaliste se cache un niveau d’ingénierie très costaud où aucune erreur ne pardonne : un mauvais profil, un déséquilibre, un mauvais dimensionnement… et tu te retrouves avec une sculpture cinétique qui produit plus de bruit que de courant. Mais si tu es prêt à faire les choses bien, alors fabriquer ta propre éolienne verticale de type darrieus peut devenir un vrai projet passionnant, exigeant mais très gratifiant au final. C’est ce que nous allons voir dans cette section. Avec la bonne méthode Novafuture tu devrais t’en sortir avec brio 😉

Contenu Masqué

Une partie très importante de ce guide pratique n'est pas visible. Seuls les membres peuvent accéder au contenu complet. L'inscription est 100% gratuite et ne prend que quelques secondes. Deviens membre et profite de tous les services du site. Si tu es déjà inscrit mais que tu vois toujours ce message, assure-toi d'être connecté pour débloquer l'accès complet.

Conclusion : l’éolienne Darrieus, une technologie à redécouvrir

Si tu t’intéresses à l’éolien, tu ne peux pas passer à côté des éoliennes Darrieus. Ce sont des machines atypiques et souvent mal connues. Mais elles sont extrêmement intéressantes, à la fois sur les plans techniques, pédagogiques et même esthétiques.

Pour des étudiants, en construire une ou plusieurs c’est un excellent moyen de renforcer grandement ses compétences théoriques et techniques tout en garantissant un côté ludique, passionnant et concret. On encourage donc vivement nos amis enseignants à proposer ce genre de projets enrichissants dans le cadre de leurs missions pédagogiques.

Mais pas besoin d’être en école d’ingé pour s’y mettre. Il n’y a pas d’âge ou de profil type pour apprendre, expérimenter et progresser en joignant l’utile à l’agréable. Si tu te sens d’attaque, fonce ! N’aie pas peur de tester, de te tromper et de recommencer le cas échéant. C’est comme cela que l’on progresse le mieux.

Et qui sait ? Peut-être que ce genre de projet t’aidera à imaginer ton futur métier ou une idée d’entreprise. Car il y a encore énormément d’innovations possibles sur les Darrieus. Et soyons honnêtes : les modèles du marché sont souvent très moyens. Alors quelqu’un de bien motivé, qui prendrait ce sujet au sérieux, pourrait tout à fait sortir un jour un modèle vraiment performant qui rencontrerait un franc succès commercial.

En attendant, on espère de tout cœur que cette fiche t’a été utile 🙂 A vrai dire, elle m’a demandé pas mal de temps et d’énergie à rédiger, structurer et documenter. Donc, si tu veux soutenir le site et m’aider à produire d’autres contenus du même niveau, ce serait vraiment cool si tu prenais 20 secondes pour m’offrir un (ou plusieurs) café sur Buy Me a Coffee. Et si tu préfères offrir un autre remontant, on pourra en parler dans l’espace commentaires situé un peu plus bas 😉 En tout cas, merci pour l’intérêt que tu portes à notre travail.

Pas de chatbot qui fait semblant de tout savoir. Juste de vrais humains sympas prêts à t'aider. N'hésite pas à rejoindre NovaFlow si tu as des questions ou envie de partager ton avis sur ce guide.