Le guide complet sur les éoliennes à effet Magnus

Les éoliennes à effet Magnus font partie des technologies les plus intrigantes du domaine éolien. Peu connues du grand public, elles s’appuient sur un principe physique original qui transforme la rotation en portance exploitable pour produire de l’énergie. En même pour se déplacer !

Longtemps restées à la marge des solutions classiques à pales fixes, elles attirent aujourd’hui l’attention pour leur comportement unique face au vent et les perspectives qu’elles offrent dans des conditions qui leur sont favorables.

Ce guide va te permettre de découvrir comment fonctionne ce type d’éolienne. Nous verrons par exemple dans quelles configurations elles peuvent être mise en œuvre et pourquoi elles méritent de figurer dans des projets innovants, qu’il s’agisse d’applications commerciales concrètes ou de modèles à construire soi-même.

Histoire de l’effet Magnus

Heinrich Gustav Magnus (1802-1870) n’est pas qu’un nom sur une formule physique. C’était un grand expérimentateur. On lui doit de nombreuses géniales découvertes. Par exemple des travaux précis sur la dilatation des gaz, l’absorption des gaz par le sang, la pression de vapeur d’eau, la conduction de la chaleur dans les gaz, la polarisation de la chaleur, la thermoélectricité… sans oublier des recherches en électrolyse et en induction de courants.

Bref, monsieur Magnus était un physicien-chimiste complet. Avant lui, l’idée qu’un objet tournant dévie sa trajectoire n’était pas inconnue. Isaac Newton l’avait notée au XVIIᵉ siècle en observant des balles de jeu. Puis, Benjamin Robins l’avait reliée à la balistique des mousquets au XVIIIᵉ siècle. Magnus apporte la démonstration expérimentale décisive au milieu du XIXᵉ siècle. A l’aide d’un cylindre en rotation soufflé par un courant d’air : la force latérale est mesurée et caractérisée. De ce fait, l’effet prend son nom. Les sources situent cette mise en évidence vers 1852-1853.

Plus tard, au début du XXe siècle, la théorie est formalisée : par Martin Wilhelm Kutta en 1902 et par Nikolaï Joukowski en 1906 qui relient la portance à la circulation autour du profil. Tandis que Ludwig Prandtl de son coté introduit en 1904 la couche limite qui explique l’ancrage visqueux de l’écoulement.

Définition de l’effet Magnus

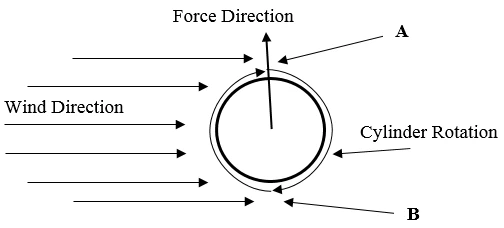

L’air est un fluide. Oui, un vrai fluide comme l’eau. Mais moins mouillé 🙂 Et dès qu’un objet en rotation rencontre un écoulement d’air, il subit une force latérale. C’est l’effet Magnus.

Variables utilisées :

ρ = densité de l’air (kg/m³)

V = vitesse du vent relatif (m/s)

Γ = circulation autour de l’objet (m²/s)

R = rayon du cylindre ou du rotor (m)

ω = vitesse angulaire de rotation (rad/s)

L′ = portance par unité de longueur du cylindre, c’est-à-dire une force par mètre de rotor (N/m)

Formules de base :

L′ = ρ V Γ

Pour un cylindre lisse en rotation : Γ ≈ 2 π R² ω

Ordre de grandeur utile : L′ ≈ 2 π ρ V R² ω

pour t’aider à comprendre, voici une image mentale simple : Vent de gauche vers la droite. Le cylindre tourne. Si la rotation est horaire : la partie supérieure va avec le vent → vitesse ↑ → pression ↓. La partie inférieure va à contre-vent → vitesse ↓ → pression ↑. La différence de pression crée une force latérale qui pointe vers le haut. Et si tu inverses la rotation (antihoraire) : le schéma s’inverse et la force pointe vers le bas.

Faisons une analogie avec le foot et le tennis. Une frappe enroulée au foot ou un lift au tennis fait dévier la balle parce qu’une force latérale s’exerce pendant le vol. Ce n’est pas de la magie : c’est la rotation qui modifie l’écoulement et crée cette force. Une éolienne à effet Magnus exploite exactement ça, mais de façon contrôlée : on impose la rotation des cylindres ou des voiles pour générer la force voulue, puis on la convertit en couple sur l’arbre pour produire de l’électricité.

Nautisme : Cousteau, la turbovoile et les rotors de Flettner

Les applications maritimes de l’effet Magnus ou de ses dérivés sont parmi les plus spectaculaires. Dès les années 1920, l’Allemand Anton Flettner expérimente sur son navire nommé Buckau deux grands cylindres verticaux en rotation. En tournant, ces rotors génèrent une portance latérale directement issue de l’effet Magnus et capable de propulser le navire. Ce fut la première démonstration grandeur nature de ce principe en mer.

Plus de soixante ans plus tard, Jacques-Yves Cousteau un très célèbre explorateur, cinéaste et figure mondiale de la défense des océans – reprend ce concept. Mais il le transforme profondément pour créer la turbovoile.

Attention : Contrairement à ce que l’on peut lire sur de mauvais blog, une turbovoile est inspirée de l’effet Magnus. Simplement inspirée. Ce qui signifie qu’elle ne l’utilise pas au sens strict car ce n’est pas un cylindre qui tourne. Il s’agit plutôt d’une voile épaisse, de forme ovoïde, prolongée par un volet mobile qui façonne un intrados et un extrados. Exactement comme sur une aile d’avion. Pour être efficace, la voile doit être orientée par rapport au vent comme pour une voile classique.

Sa particularité ? Le profil épais de la turbovoile provoquerait normalement des turbulences pénalisantes du côté de l’extrados. Pour éviter cela, Cousteau a intégré un système d’aspiration interne : En aspirant l’air au bon endroit, on maintient l’écoulement « collé » au profil et on augmente considérablement la portance. C’est ce qui vaut à ce dispositif le nom de profil aspiré. L’Alcyone, navire emblématique de Cousteau lancé en 1985, fut donc équipée de deux turbovoiles de ce type. Les essais ont montré des économies de carburant pouvant dépasser 30% dans des conditions favorables. Ce qui représentait un résultat remarquable pour l’époque.

Le concept ne s’est pas arrêté à l’Alcyone. Des projets ultérieurs prévoyaient d’équiper d’autres navires comme la Calypso II. Mais c’est resté à l’état de plans. Plus récemment, des navires commerciaux ont repris l’idée : en 2020, le cargo néerlandais Ankie a reçu deux turbovoiles pour réduire sa consommation de carburant.

En résumé : le rotor de Flettner exploite directement l’effet Magnus avec un cylindre tournant, alors que la turbovoile de Cousteau en est une adaptation inspirée, qui génère sa portance grâce à un profil aspiré. Les deux visent le même objectif : réduire la dépendance au carburant fossile et profiter du vent comme force de propulsion.

Autres applications de l’effet Magnus

L’aéronautique

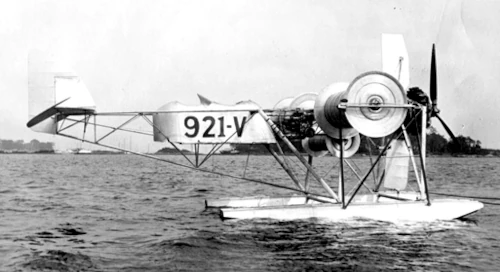

L’aéronautique a exploré plusieurs façons d’exploiter l’effet Magnus. Dans les années 1930, certains prototypes d’avion remplaçaient purement et simplement les ailes par des cylindres tournants. L’un des plus connus fut le Plymouth A-A-2004.

L’idée était séduisante : créer une portance importante à basse vitesse et rendre possible le décollage avec une piste très courte. Dans la pratique, ces avions « Magnus » historiques se sont révélés lourds, complexes et bien moins efficaces que prévu. Mais ils ont marqué les esprits comme démonstrateurs pédagogiques.

Plus récemment, la recherche s’est tournée vers les cyclorotors et cyclocopters. Ces dispositifs ressemblent à des rotors horizontaux, mais dont les pales pivotent sur 360°. Résultat : on peut vectoriser la poussée dans n’importe quelle direction avec une précision remarquable. L’effet Magnus intervient dans la physique locale des pales, en combinaison avec l’aérodynamique classique. L’University of Maryland a présenté des micro-drones capables de stationner de façon très stable (hover) avec ce système. En Autriche, la société CycloTech a présenté des démonstrateurs eVTOL utilisant des cyclorotors pour obtenir un contrôle complet de la poussée et de l’orientation, ouvrant ainsi la voie à des aéronefs extrêmement manœuvrants.

La balistique

La balistique est la partie de la physique qui étudie le mouvement des corps lancés dans l’espace. Elle englobe donc bien plus que les armes à feu car on parle aussi de trajectoires de ballons-sondes, de satellites, de sondes spatiales ou encore de véhicules de recherche en haute atmosphère. Dans ce cadre pacifique, l’effet Magnus peut servir à corriger ou à stabiliser la trajectoire d’un objet, voire même à le diriger de manière contrôlée.

En revanche, lorsqu’il s’agit d’armes à feu, de canons ou de missiles… on ferme direct la porte ! Car ce sont des instruments de mort qui ne devraient jamais être dans les mains de personne. Et sur NovaFuture on n’a strictement aucune motivation pour développer ou encourager ces usages.

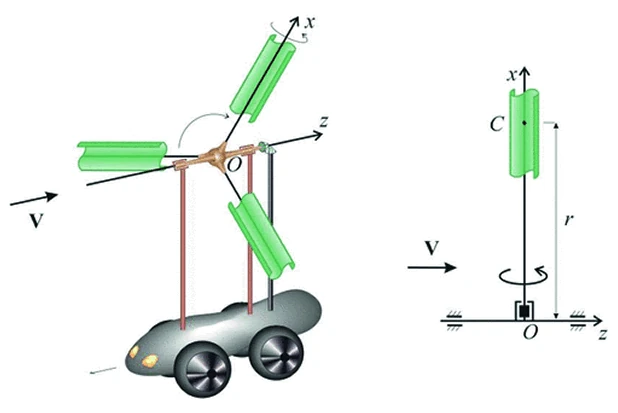

Véhicules terrestres expérimentaux

C’est sans doute le terrain le plus ludique et le plus accessible pour expérimenter l’effet Magnus. Imagine un chariot léger ou un kart équipé d’un ou deux rotors Magnus. En faisant varier la rotation et l’orientation des rotors, on transforme la portance en traction et on fait avancer le véhicule grâce au vent.

Des prototypes existent déjà, souvent à l’échelle des laboratoires de recherche. Dans certains cas, les cylindres tournants sont utilisés non pas pour propulser mais pour créer une downforce (appui aérodynamique) propre, comme sur des bancs d’essai pour les véhicules de course.

Cette application de l’effet Magnus représente un terrain de jeu idéal pour un projet de campus, un fablab ou une compétition technique. Avec en prime la possibilité d’équiper le tout de capteurs pour analyser les performances et chercher ainsi à progresser en technique.

Les innovations à venir

Plusieurs pistes sont aujourd’hui en cours d’étude ou de développement :

– Hybrides voile + rotor sur navires côtiers, avec des rotors basculants pour passer sous les ponts.

– Drones à cyclorotors extrêmement manœuvrants, capables de vol stationnaire, de vol en translation et de transitions VTOL.

– Éoliennes aéroportées et kites Magnus (encore expérimentaux) destinés à exploiter les vents forts en altitude.

– Éoliennes Magnus ultra-robustes conçues pour les climats extrêmes, avec pilotage électronique précis pour maintenir la production même en conditions cycloniques.

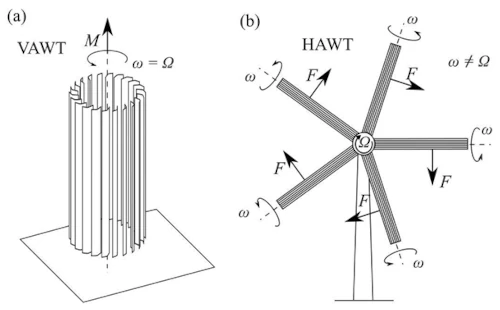

Éoliennes à effet Magnus : axe horizontal et axe vertical

L’une des grandes particularités des éoliennes à effet Magnus, c’est qu’elles existent dans deux architectures bien distinctes : à axe horizontal et à axe vertical. Ce choix n’est pas qu’une question d’esthétique : il influence directement le rendement, la stabilité et la facilité d’intégration dans un site donné.

Éolienne Magnus à axe horizontal

Leur fonctionnement rappelle celui des éoliennes classiques à pales. Les voiles ou cylindres sont montés sur un rotor qui doit s’orienter face au vent et tournent sur elles-même pour générer la portance nécessaire. Cette configuration peut offrir un rendement élevé, notamment dans les zones où le vent est régulier et laminaire. En contrepartie, elle demande une optimisation fine du contrôle de rotation pour éviter les pertes à basse vitesse ou cas de turbulences. Le démarrage peut aussi être plus délicat, d’où l’intérêt d’une assistance motorisée au lancement.

Éolienne Magnus à axe vertical

Ici, les voiles ou cylindres tournent autour d’un axe perpendiculaire au sol. L’avantage principal est une meilleure tolérance aux vents turbulents, sans nécessité d’orienter la machine face au vent. L’encombrement au sol est réduit. Du fait, cette architecture se prête bien à une installation en milieu urbain. Obligatoirement à grande hauteur et très bien balayé par le vent. Cette configuration technique représente un compromis par rapport aux modèles à axe horizontal. Car d’un coté le rendement théorique est souvent un peu plus faible, mais de l’autre il est compensé par une production plus régulière dans des conditions changeantes.

Comparaison et influence du design

En axe horizontal, on mise sur la performance maximale dans de bonnes conditions. En axe vertical, on choisit la polyvalence et la simplicité d’implantation. Dans les deux cas, le nombre de voiles ou de cylindres, leur profil et leur diamètre influencent fortement le rendement et le seuil de démarrage. Un profil bien conçu, combiné à un pilotage électronique précis de la rotation, peut faire toute la différence entre un prototype qui tourne mollement et une machine réellement productive.

Conception et fabrication

Fabriquer une bonne éolienne à effet Magnus, ce n’est pas juste un bricolage de week-end. C’est sans doute la plus complexe de toutes les éoliennes à construire. Chaque détail compte : équilibrage parfait, pilotage électronique précis, résistance mécanique aux rafales, optimisation aérodynamique… Bref, un vrai défi technique ! Mais c’est aussi une aventure passionnante qui représente l’occasion idéale de progresser rapidement en fabrication mécanique, en électronique et en physique appliquée. Ceux qui se lancent dans ce projet en ressortent avec des compétences solides et la satisfaction d’avoir dompté une machine hors du commun.

Contenu Masqué

Une partie très importante de ce guide pratique n'est pas visible. Seuls les membres peuvent accéder au contenu complet. L'inscription est 100% gratuite et ne prend que quelques secondes. Deviens membre et profite de tous les services du site. Si tu es déjà inscrit mais que tu vois toujours ce message, assure-toi d'être connecté pour débloquer l'accès complet.

Avantages et limites des éoliennes à effet Magnus

Avantages

- Résistent même aux ouragans les plus violents.

- Offrent un potentiel de production élevé en conditions extrêmes (cyclones, tempêtes tropicales).

- Permettent une fabrication de pales simple et économique.

Limites

- Nécessitent une vitesse de démarrage plus élevée qu’une éolienne classique.

- Demandent un contrôle électronique rigoureux pour démarrer et optimiser la rotation.

- Leur rendement optimal dépend d’une régulation active et extrêmement précise.

Bilan

Les éoliennes à effet Magnus sont d’excellentes machines, mais seulement dans des contextes spécifiques tels que : zones côtières avec vents soutenus, sites très exposés susceptibles d’être touchés par des cyclones ou ouragans, ou implantations à grande hauteur pour capter au maximum le vent réel… C’est pour cette raison qu’on les retrouve souvent sous forme de cerfs-volants qui s’élèvent très haut, ou installées sur les toits de bâtiments de grande hauteur afin de profiter des vents forts et réguliers.

La vidéo bonus 🙂

Voici une petite vidéo inspirante d’un petit avion avec des ailes à effet Magnus. On peut constater que tout se passe bien et que ça fonctionne à merveille. Félicitations à son concepteur.

Conclusion et avis sur les éoliennes à effet Magnus

À notre avis, la fabrication d’une éolienne à effet Magnus peut être une occasion en or pour créer un projet pédagogique qui stimule à fond la créativité technique. C’est un terrain d’expérimentation idéal pour les étudiants, les makers et les passionnés d’énergie renouvelable… et même pour initier les enfants à la science avec de petits bricolages ludiques.

Oui, les éoliennes à effet Magnus sont encore très rares. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu’elles sont mauvaises. Cela traduit surtout le fait que la plupart des concepteurs se concentrent sur des modèles plus simples à concevoir et à industrialiser. Pourtant, rien n’empêche quelqu’un de sortir un modèle commercial très performant. Il suffit juste de se pencher sérieusement sur le sujet. Avec les outils et matériaux disponibles aujourd’hui, cette technologie a encore un énorme potentiel à exploiter. Alors si cette technologie t’inspire, pourquoi ne pas envisager un projet professionnel à l’aide de cette alternative ?

Dans tous les cas, si tu veux des conseils ou partager ton expérience sur ce thème, l’espace commentaires situé plus bas t’attend avec plaisir 🙂

Cette fiche m’a demandé beaucoup de temps à préparer. Donc si tu veux en lire beaucoup d’autres du même niveau, un grand merci d’avance de prendre quelques secondes pour m’offrir un ou plusieurs cafés sur Buy me a Coffee. NovaFuture est libre et 100 % indépendant. Mais il ne peut progresser que grâce à vos partages et à votre générosité.

Pas de chatbot qui fait semblant de tout savoir. Juste de vrais humains sympas prêts à t'aider. N'hésite pas à rejoindre NovaFlow si tu as des questions ou envie de partager ton avis sur ce guide.