Alles, was du über Elektroautos wissen musst

Geschichte und Entwicklung der Elektroautos

Elektrofahrzeuge haben eine faszinierende Geschichte, die bis ins frühe 19. Jahrhundert zurückreicht. Alles begann 1881, als der französische Ingenieur Gustave Trouvé eines der ersten Elektrofahrzeuge vorstellte: ein Dreirad mit einem Siemens-Motor und Bleiakkus. Dieses Pionierfahrzeug, das in den Straßen von Paris getestet wurde, erreichte etwa 12 km/h. Für die damalige Zeit war das eine beeindruckende Leistung. Trotz der begrenzten Reichweite zeigte es das Potenzial des elektrischen Antriebs und ebnete den Weg für zukünftige Entwicklungen.

Ende des 19. Jahrhunderts begannen Elektroautos, sich in städtischen Umgebungen durchzusetzen. Sie boten eine leisere und praktischere Alternative zu benzinbetriebenen Fahrzeugen, die laut waren und viel Wartung erforderten. Daher eroberten sie schnell die wohlhabenden Schichten mit eleganten und funktionalen Modellen. Im Gegensatz zu Benzinern mussten sie nicht manuell gestartet werden und waren leichter zu fahren. Das machte sie besonders bei Frauen und städtischen Berufstätigen beliebt.

Anfang des 20. Jahrhunderts sorgte das belgische Fahrzeug „La Jamais Contente“ für einen Meilenstein: 1899 war es das erste Auto, das die Marke von 100 km/h überschritt. Entwickelt von Camille Jenatzy, wurde dieser zigarrenförmige Rennwagen von zwei Elektromotoren mit zusammen etwa 68 PS angetrieben. Damit übertraf er benzinbetriebene Fahrzeuge in Geschwindigkeit und Leistung. Modelle wie der Baker Electric und der Detroit Electric fanden Anklang bei einflussreichen Persönlichkeiten, darunter Thomas Edison, der aktiv an Batterietechnologien arbeitete, um diese vielversprechende Entwicklung zu unterstützen.

Trotz dieser frühen Erfolge war die Dominanz der Elektroautos nur von kurzer Dauer. Fortschritte bei Verbrennungsmotoren, kombiniert mit den von Henry Ford eingeführten Fließbandmethoden, senkten die Kosten für Benzinautos drastisch und machten sie für die breite Bevölkerung erschwinglich. Außerdem boten sie eine größere Reichweite und schnelles Tanken. Mit der Entdeckung großer Erdölvorkommen gerieten Elektrofahrzeuge in Vergessenheit. Um 1920 beschränkte sich ihre Nutzung fast nur noch auf Nischenanwendungen.

Nach dieser Phase dauerte es sehr lange, bis das Interesse an Elektrofahrzeugen wieder aufkam. In den 1970er Jahren, während der Ölkrise, führten Sorgen über Treibstoffknappheit und zunehmende Umweltverschmutzung dazu, dass alternative Energien erneut in den Fokus rückten. Doch die ersten Versuche eines Comebacks wurden durch die technologischen Grenzen von Bleiakkus gebremst, die schwer und ineffizient waren. Erst Ende des 20. Jahrhunderts, mit der Einführung leistungsfähigerer Batterien wie Nickel-Metallhydrid und Lithium-Ionen, gewannen Elektroautos an Popularität. Ein Wendepunkt war die Einführung des General Motors EV1 in den 1990er Jahren. Sein umstrittenes Aus jedoch nährte den Verdacht, dass Öl- und Autoindustrie aktiv versuchten, diese Technologie auszubremsen.

Im 21. Jahrhundert feierten Elektroautos ein spektakuläres Comeback. Fortschritte in der Batterietechnologie, ein wachsendes Umweltbewusstsein und staatliche Fördermaßnahmen sorgten dafür, dass sie nicht mehr als Nischenprodukt gelten, sondern als fester Bestandteil moderner Mobilität.

Was ist ein Elektroauto?

Ein Elektroauto ist ein Fahrzeug, das Strom als Hauptantriebsquelle nutzt, anstatt auf einen herkömmlichen Verbrennungsmotor zurückzugreifen. Entgegen landläufiger Meinung laufen Elektrofahrzeuge nicht ausschließlich mit Batterien. Es gibt verschiedene Technologien, die jeweils spezifische Vorteile bieten, abhängig von den Bedürfnissen und der Verfügbarkeit von Energiequellen.

Am bekanntesten sind heute batterieelektrische Fahrzeuge (BEV). Sie fahren mit wiederaufladbaren Akkus wie Lithium-Ionen oder Feststoffbatterien, die die Energie für den Elektromotor speichern. Diese Modelle sind wegen ihrer Effizienz, null Abgasemissionen und geringen Betriebskosten beliebt. Allerdings stellen Herstellung und Recycling der Batterien weiterhin ökologische Herausforderungen dar. Doch Innovationen verbessern diese Faktoren stetig.

Brennstoffzellenfahrzeuge bilden eine weitere wichtige Kategorie. Statt Energie in einer Batterie zu speichern, erzeugen sie Strom bei Bedarf durch Wasserstoff-Brennstoffzellen. Dabei entsteht als Abfallprodukt nur Wasser. Derzeit bieten Brennstoffzellen Vorteile bei Tankzeit und Reichweite im Vergleich zu Batterien. Das macht sie besonders interessant für den Güterverkehr und lange Strecken. Herausforderungen bei der Produktion, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff verhindern jedoch bisher den Durchbruch im großen Stil.

Solarfahrzeuge (SEV) gehen einen innovativen Weg, indem sie Photovoltaikmodule in die Fahrzeugoberfläche integrieren, um Sonnenenergie zu nutzen. Auch wenn Solarenergie allein noch nicht für den täglichen Betrieb reicht, ist sie eine wichtige Ergänzung, um Reichweite und Energieeffizienz zu verbessern. Besonders interessant sind SEV in sehr sonnigen Regionen oder dort, wo die Abhängigkeit vom Stromnetz verringert werden soll.

Jede dieser Technologien hat ihre Stärken und Grenzen. Batteriefahrzeuge dominieren derzeit den Massenmarkt, da die Technik ausgereift ist und die Ladeinfrastruktur stetig wächst. Wasserstofffahrzeuge bieten großes Potenzial für Bereiche, die hohe Reichweiten und schnelles Tanken benötigen. Solartechnik eröffnet zusätzliche Perspektiven für mehr Energieautonomie in der Zukunft.

Unabhängig von der gewählten Technologie spielen Elektroautos eine Schlüsselrolle für eine saubere Zukunft. Sie reduzieren Treibhausgasemissionen, verringern die Abhängigkeit von fossilen Energien und treiben Innovationen im Energiesektor voran.

Der Elektromotor: eine unerreichte Effizienz

Die Effizienz eines Elektromotors liegt auf einem völlig anderen Niveau als die von Verbrennungsmotoren. Viele Menschen glauben fälschlicherweise, dass der gesamte Treibstoff eines Motors in Bewegung umgesetzt wird. Die Realität ist deutlich ernüchternder! Ein Benzin- oder Dieselmotor wandelt nur etwa 30 bis 35 Prozent der Energie des Kraftstoffs in Vortrieb um. Der Rest, rund 70 Prozent, geht als Wärme verloren. Besser lässt sich das kaum machen, da diese Verluste durch die thermodynamischen Grenzen der Verbrennung unvermeidlich sind.

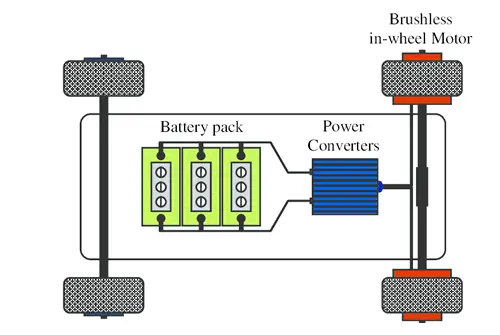

Elektromotoren dagegen erreichen einen Wirkungsgrad von etwa 85 bis 90 Prozent. Das bedeutet, dass fast die gesamte in der Batterie gespeicherte Energie genutzt wird, um das Fahrzeug anzutreiben. Anders als Verbrennungsmotoren mit vielen beweglichen Teilen, die Reibung und Hitze erzeugen, arbeiten Elektromotoren wesentlich einfacher und direkter. Durch ihr hohes Drehmoment liefern sie ihre Leistung sofort. So ist eine unmittelbare Beschleunigung möglich, ganz ohne komplexe Getriebe oder in vielen Fällen sogar ohne Gangschaltung. Bei Verbrennern hingegen ist eine Übertragung unverzichtbar, um das Drehmoment bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu steuern.

Dieses vereinfachte Design erhöht nicht nur die Effizienz, sondern senkt auch deutlich die Wartungskosten. Ohne Getriebe, Kupplung oder verschleißanfällige Zahnräder brauchen Elektrofahrzeuge viel weniger Pflege.

Tesla: Mythen und Realitäten

Der ehemalige VW-Chef Herbert Diess sagte einmal: „Ein Tesla ist im Grunde nur ein Tablet mit Rädern“. Und er hatte nicht Unrecht! Tesla ist in erster Linie ein Marketingkonzept, keine echte Revolution. Entgegen der weit verbreiteten Meinung hat Elon Musk Tesla nicht gegründet. Er stieg lediglich als Investor ein. Gegründet wurde das Unternehmen 2003 von Martin Eberhard und Marc Tarpenning. Tesla existierte also schon vor Musk und seinem Geld. Was er getan hat, war vor allem, sich als visionärer Umweltretter in Szene zu setzen und den Ruhm einzustreichen.

Über Jahre verkaufte Musk die Vision einer nachhaltigen Zukunft und inszenierte sich als Retter der Menschheit. Viele glaubten daran und hielten Tesla für weit mehr als einen Autohersteller, ja für ein revolutionäres Unternehmen mit großen Werten. Doch sobald sein Reichtum gesichert war, zeigte sich das wahre Gesicht des CEOs. Seine Eskapaden auf Twitter, inzwischen X, machten seine Nähe zu extremen Ideologien deutlich, vom Verbreiten von Verschwörungstheorien bis hin zur Unterstützung rechtsextremer Figuren, darunter sogar Neonazis. Ein Paradebeispiel für Täuschung im großen Stil.

Und die Autos selbst? Abgesehen vom Hype zeigen sie erhebliche Qualitätsprobleme. Ungenaue Spaltmaße, Touchscreens, die während der Fahrt ausfallen, und großspurig versprochene Autopilot-Funktionen, die bereits tödliche Unfälle verursacht haben. Das beweist, dass Tesla der Konkurrenz nicht wegen überlegener Technik voraus ist, sondern weil es gelungen ist, sich mit massivem Marketing als Marktführer zu inszenieren.

Am Ende wird Elon Musk zweifellos in die Geschichte eingehen. Aber nicht als Held, für den er sich hält. Sondern eher als der größte Blender unserer Zeit. Ein Mann, der sein immenses Vermögen hätte nutzen können, um den Planeten wirklich zu verbessern, der sich aber stattdessen für Macht, Einfluss und größenwahnsinnige Projekte entschieden hat, die einzig seinem Ego dienen. Von Tunneln unter der Erde bis zur Kolonisierung des Mars verdampfen seine großen Ideen oft, sobald die mediale Aufmerksamkeit nachlässt, und hinterlassen nur halbfertige Konzepte und gebrochene Versprechen.

Bei NovaFuture geht es uns nicht darum, es jedem recht zu machen. Wenn etwas Lob verdient, sagen wir es klar und direkt. Aber wenn etwas stinkt, dann sprechen wir es genauso offen an. Und in diesem Fall sind wir überzeugt, dass die Revolution der Elektrofahrzeuge Besseres verdient als leere Versprechen und Personenkult. Punkt.

Die Umweltauswirkungen von Elektroautos

Elektroautos werden oft als Zukunft des sauberen Verkehrs dargestellt, doch sind sie wirklich so umweltfreundlich, wie behauptet wird? Zwar ist klar, dass sie im Vergleich zu Verbrennern deutliche Vorteile bei den Emissionen bieten, aber die Realität ist differenzierter. Um ihre Umweltauswirkungen vollständig zu bewerten, muss man den gesamten Lebenszyklus betrachten: vom Abbau der Rohstoffe über die Herstellung und Nutzung bis hin zum Recycling.

Einer der größten Herausforderungen sind die Batterien. Anders als bei Autos mit Verbrennungsmotor, die ihren Kraftstoff direkt verbrennen, speichern Elektrofahrzeuge Energie in großen Akkus. Diese benötigen Materialien wie Lithium, Kobalt und Nickel, deren Abbau durch die Bergbauindustrie schwerwiegende ökologische und soziale Folgen haben kann: Abholzung, Wasserverschmutzung und Zerstörung von Lebensräumen. Hinzu kommen Menschenrechtsprobleme in bestimmten Regionen. Glücklicherweise entwickelt sich die Technologie schnell weiter, um die Abhängigkeit von seltenen Ressourcen zu verringern und die Nachhaltigkeit zu verbessern. Alternativen wie Natrium-Ionen-Batterien befinden sich bereits in der Entwicklung.

Auf der Straße stoßen Elektroautos zwar kein CO2 oder Stickoxide aus, doch bleibt ein Problem: Ein Auto ist und bleibt ein Auto. Es verursacht weiterhin Umweltbelastungen, etwa durch den Abrieb von Bremsen, Reifen und Straßenbelag. Vor allem Reifen sind eine bedeutende Quelle von Mikroplastik, das bei jeder Fahrt in die Umwelt gelangt. Durch ihr höheres Gewicht im Vergleich zu Verbrennern verstärkt sich dieser Effekt sogar.

Recycling ist ein Schlüsselfaktor in dieser Gleichung. Was passiert mit den Batterien am Ende ihrer Lebensdauer? Anders als Bleiakkus in klassischen Autos, die leicht recycelbar sind, stellen Lithium-Ionen-Batterien eine größere Herausforderung dar. Zwar existieren bereits Verfahren, doch sie sind teuer und noch nicht weit verbreitet. Die gute Nachricht ist, dass intensiv an einer Kreislaufwirtschaft gearbeitet wird. Alte Batterien können für stationäre Energiespeicherung weiterverwendet oder wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen werden. Einige Hersteller optimieren zudem das Design ihrer Fahrzeuge, um Recycling einfacher zu machen.

Ein weiterer oft unterschätzter Aspekt ist die Reparierbarkeit und Aufrüstbarkeit von Elektroautos. Nicht alle Modelle sind in dieser Hinsicht gleich. Manche Hersteller konstruieren ihre Fahrzeuge so, dass Reparaturen oder der Austausch wichtiger Komponenten nur schwer oder ausschließlich über sie selbst möglich sind. Das treibt die Kosten in die Höhe und erzeugt unnötigen Abfall. Andere setzen auf modulare Konzepte, bei denen Batterie oder Motor leichter ersetzt werden können. Das verlängert die Lebensdauer des Fahrzeugs und reduziert seine Gesamtbelastung. Reparierbarkeit und Aufrüstbarkeit sind daher entscheidende Kriterien für eine wirklich nachhaltige Wahl.

Am Ende sind Elektroautos zwar ein großer Schritt in die richtige Richtung, aber keine Wunderlösung. Sie lösen einige Probleme, schaffen jedoch auch neue. Für eine wirklich nachhaltige Zukunft reicht es nicht, nur auf Elektroantriebe umzusteigen. Wir müssen unsere gesamte Mobilität überdenken: mehr öffentlichen Verkehr, mehr Fuß- und Radwege und eine bessere Stadtplanung, die unsere Abhängigkeit vom Auto reduziert. Und wem das nicht gefällt, der wird es noch oft genug hören!

Ladeinfrastruktur: aktueller Stand und Zukunftsperspektiven

Der Umstieg auf Elektrofahrzeuge stößt oft auf Skepsis, vor allem in Bezug auf die Ladeinfrastruktur. Kritiker behaupten, dass E-Autos gar nicht wirklich umweltfreundlich seien, weil der Strom dafür noch immer weitgehend aus fossilen Energien oder Atomkraft stamme. Aber stellen wir die Dinge klar mit einer einfachen Tatsache:

Elektrizität ist eine sekundäre Energiequelle, ein Energieträger, da sie immer erst durch die Umwandlung einer primären Energiequelle entsteht.

Strom ist also keine primäre Energiequelle, sondern ein Träger, der sowohl aus sauberen als auch aus schmutzigen Quellen erzeugt werden kann. Die eigentliche Frage ist nicht, ob Elektrizität an sich schädlich ist, sondern woher sie kommt. Und das Spannende ist: Niemand hindert dich daran, dein Elektroauto mit 100 Prozent erneuerbarer Energie zu laden. Solar, Wind, Wasserkraft – dein Auto kann so grün fahren, wie du es willst.

Natürlich ist eine verlässliche Ladeinfrastruktur für Langstreckenfahrten unerlässlich. Aber unsere alltägliche Ladeweise muss komplett neu gedacht werden, wenn sie wirklich nachhaltig sein soll. Das aktuelle zentralisierte System, meist betrieben von großen Konzernen, die auf Aktionärsprofite ausgerichtet sind, ist ökologisch kaum sinnvoll. Es hält uns in alten Mustern gefangen, statt auf dezentrale und erneuerbare Lösungen zu setzen.

Und was ist die Alternative? Hier meine Empfehlung als Nachhaltigkeitsprofi: Installiere Solarmodule auf deinem Garagendach oder nutze ein Solarcarport, um dein Auto zu laden. Wenn das Auto nicht lädt, kann der Strom dein Haus versorgen, deine Stromrechnung senken und dich unabhängiger machen. Für tägliche Fahrten reichen ein paar Stunden Solarstrom meist aus. Natürlich gilt: Wer sich einen überdimensionierten Elektro-SUV anschafft, hat ein anderes Problem. Und der sollte sich nicht wundern, wenn die Unterhaltskosten explodieren.

Die Verantwortung liegt aber nicht nur bei den Einzelnen. Unternehmen sollten ihren Teil beitragen, indem sie Parkplätze mit Solardächern für Mitarbeiter und Kunden ausstatten. Auch Städte sollten diesem Beispiel folgen und öffentliche Flächen mit Solaranlagen überdachen. So könnte das gesamte Ökosystem der Elektroautos mit sauberer Energie laufen, Kosten sinken und die Luftqualität für alle verbessert werden.

Das Laden mit Solarstrom zu Hause oder am Arbeitsplatz hat noch einen weiteren Vorteil: Es ist langsamer und schont so die Batterien. Schnellladen ist zwar praktisch für Langstrecken, aber bei häufiger Nutzung beschleunigt es den Verschleiß, was Lebensdauer und Effizienz der Akkus verringert. Nachhaltiges Laden hängt also nicht nur von der Energiequelle ab, sondern auch von der Ladeweise.

Am Ende ist E-Mobilität nicht nur eine persönliche Entscheidung, sondern eine gesellschaftliche. Wie wir unsere Fahrzeuge laden, kann uns entweder in alten, schädlichen Strukturen festhalten oder den Weg in eine saubere, unabhängige Zukunft öffnen. Und genau das sollten wir ernst nehmen, wenn wir wirklich vorankommen wollen.

Die Rolle von Regierungen und Politik

Regierungen spielen eine entscheidende Rolle für die Zukunft der Elektromobilität. Aber klar ist auch: Subventionen und Förderungen können nicht ewig laufen. Sie können den Wandel anstoßen, doch langfristig muss sich nachhaltige Mobilität selbst tragen. Was den echten Wandel bewirkt, sind nicht endlose Finanzhilfen, sondern kluge und konsequente Regeln, die Industrie und Verbraucher in die richtige Richtung lenken.

Eines der wirksamsten Prinzipien? Das Verursacherprinzip. Du willst einen übergroßen, energiehungrigen SUV fahren? Kein Problem. Aber dann zahl bitte auch den Preis dafür. Eine hohe Kaufsteuer für solche Fahrzeuge, kombiniert mit kräftigen Spritsteuern, würde ein faires System schaffen, in dem die größten Umweltverschmutzer direkt die Energiewende mitfinanzieren. Mit diesen Mitteln ließen sich saubere Infrastrukturen, öffentlicher Verkehr und innovative Lösungen finanzieren, die allen zugutekommen.

Um den Wandel zusätzlich zu beschleunigen, sollten Regierungen die elektrische Nachrüstung massiv fördern, also die Umrüstung bestehender Verbrenner auf Elektroantrieb. Diese Option hat eine deutlich bessere CO2-Bilanz als Verschrottung und Neubau. Außerdem ist sie eine erschwingliche Alternative für Menschen, die sich kein neues E-Auto leisten können. Statt unrealistische Vorschriften zu erlassen, sollten Politiker Nachrüstungen billiger und für alle zugänglich machen.

Mythen und Irrtümer über Elektroautos

Elektroautos haben unzählige Debatten ausgelöst. Und seien wir ehrlich: Die meisten Kritiker beziehen ihr Wissen aus sozialen Netzwerken. Oder besser gesagt asozialen Netzwerken, die das Spielfeld rückwärtsgewandter Lobbys sind, die Unsummen investieren, um mit Angst und Zweifeln alte Technologien am Leben zu halten. Dazu kommen ewige Skeptiker, die sich jeder Veränderung widersetzen und lieber an ihren Gewohnheiten festhalten, auch wenn das Schiff längst sinkt.

Einer der am weitesten verbreiteten Mythen ist, dass die Reichweite von E-Autos für den Alltag nicht ausreiche. Das mag vor zehn Jahren gestimmt haben, aber heute schaffen moderne Modelle mehrere hundert Kilometer mit einer Ladung. Das ist für die allermeisten täglichen Fahrten mehr als genug. Und Hand aufs Herz: Wie oft fährt man wirklich 800 Kilometer am Stück? Fast nie! Die sogenannte Reichweitenangst ist in Wahrheit eher ein psychologisches Hindernis, genährt durch Desinformation statt durch reale Fahrgewohnheiten.

Ein weiteres oft genanntes Argument sind die Kosten. Kritiker behaupten gern, dass Elektroautos zu teuer seien, ignorieren dabei aber die Gesamtkosten. Denn E-Autos brauchen weniger Wartung: kein Ölwechsel, weniger verschleißanfällige Teile und deutlich geringere Energiekosten. Zudem sinken die Anschaffungspreise, je weiter sich die Technologie entwickelt und Skaleneffekte greifen.

Also ja, es stimmt, Elektroautos sind nicht perfekt. Aber was ist das schon? Wichtig ist nicht, sich an aktuellen Schwächen festzubeißen, sondern ihr Potenzial zu erkennen. Verbrennungsmotoren haben ihren Zenit erreicht, es gibt nichts Neues mehr zu erfinden. Sie sind längst Relikte der Vergangenheit. Die Optimierung von Elektrofahrzeugen hingegen hat gerade erst begonnen, mit beeindruckenden Fortschritten bei Batterien, Ladegeschwindigkeit und Effizienz.

Für eine erfolgreiche elektrische Wende

Wenn du überlegst, auf ein Elektroauto umzusteigen, ohne eine Fehlentscheidung zu treffen, bist du hier genau richtig. NovaFuture liefert dir alle verlässlichen Informationen, die du brauchst, um fundierte Entscheidungen zu treffen – sei es beim Verständnis der Technik, bei der Bewertung der ökologischen Auswirkungen oder bei der Suche nach praktischen Lösungen für nachhaltiges Laden.

Wenn du deine Erfahrungen teilen oder Fragen stellen möchtest, tritt NovaFlow bei oder nutze den Kommentarbereich unten. Und wenn du mehr technische Dossiers zur Elektromobilität sehen willst, unterstütze uns mit einem Kaffee, damit wir weiterarbeiten können.

Kein Chatbot, der vorgibt, alles zu wissen. Nur echte, freundliche Menschen, die gerne helfen. Komm ruhig auf NovaFlow, wenn du Fragen hast oder deine Gedanken zu diesem Guide teilen möchtest.