Umfassender technischer Leitfaden zu Savonius-Windkraftanlagen mit vertikaler Achse

Mit diesem Leitfaden tauchen wir ein in die Welt der vertikalachsigen Windkraftanlagen – und zwar speziell in den Savonius-Typ, auch bekannt als Savonius-Rotor. Dieser umfassende Leitfaden begleitet dich Schritt für Schritt: von der Geschichte des Designs über Einsatzmöglichkeiten und grundlegende Theorie bis hin zu Tipps für den Eigenbau und Hinweisen für den Kauf. Am Ende wirst du genau wissen, worum es bei dieser Technologie geht und ob sie für deine Bedürfnisse geeignet ist.

Geschichte der Savonius-Windkraftanlage

Der Savonius-Rotor wurde 1924 vom finnischen Ingenieur Sigurd Savonius erfunden und einige Jahre später, 1929, patentiert. Die Idee ist verblüffend einfach: Der Wind trifft auf zwei gegeneinander versetzte Halbschalen oder „Schaufeln“ und erzeugt so eine Drehbewegung. Diese Bauweise nutzt den Luftwiderstand zur Energiegewinnung – im Gegensatz zu den meisten Horizontalanlagen, die auf Auftrieb setzen.

Was macht diesen Typ besonders? Er gehört zur Familie der vertikalachsigen Windkraftanlagen. Das bedeutet: leiser Betrieb, er beginnt sich schon bei schwachem Wind zu drehen und muss nicht auf eine bestimmte Richtung ausgerichtet sein. Aber der eigentliche Vorteil ist folgender: Das Savonius-Design liefert bereits beim Start ein hohes Drehmoment. Das macht ihn ideal für Anwendungen, bei denen man Kraft bei niedriger Geschwindigkeit braucht – zum Beispiel zum Wasserpumpen oder zum langsamen, aber stetigen Laden von Batterien.

Savonius-Windkraftanlage für die Wasserförderung

In seiner ursprünglichen Form eignet sich der Savonius-Rotor hervorragend für die mechanische Wasserförderung. Sein starkes Drehmoment und die niedrige Rotationsgeschwindigkeit machen ihn ideal dafür, eine Pumpe direkt anzutreiben – ganz ohne komplexe Mechanik oder elektronische Komponenten.

Noch besser: Diese Art von Anlage ist extrem einfach und kostengünstig zu bauen. Man braucht nur zwei Metallfässer à 200 Liter, ein Axialkugellager, ein Gleitlager mit Kugellagerung und eine einfache Pumpe. Und wenn du gerne selbst Hand anlegst, haben wir einen vollständigen technischen Leitfaden, mit dem du dir eine günstige, windbetriebene Wasserpumpe von Grund auf bauen kannst.

Das gesagt, ist diese Konfiguration nicht für die Stromerzeugung geeignet. Der Rotor dreht sich einfach zu langsam. Um nutzbare Drehzahlen zu erreichen, bräuchte man einen Drehzahlvervielfacher – entweder mit Zahnrädern oder einem Riemensystem. Doch das erhöht die Komplexität, verursacht mechanische Verluste und senkt letztlich den Wirkungsgrad. Für die Stromproduktion ist diese Bauweise schlicht keine gute Wahl.

Wenn es um die Stromerzeugung geht, ist das helikale Savonius-Design die bessere Lösung. Bei dieser Variante werden die großen Schaufeln durch eine schlanke, verdrehte Turbine ersetzt, die eher wie eine Skulptur als wie ein mechanisches Bauteil aussieht.

Diese Version erzeugt weniger Drehmoment, dreht sich aber deutlich schneller – schnell genug, um komplett auf einen Drehzahlvervielfacher verzichten zu können. Und das ist ein echter Vorteil in Sachen Einfachheit und Effizienz.

Am Ende ist es schwer zu sagen, ob es sich um ein System zur Nutzung erneuerbarer Energien oder um ein kinetisches Kunstwerk handelt. Vielleicht ist es beides. So oder so ist es der Beweis, dass technische Leistungsfähigkeit und schönes Design keine Gegensätze sein müssen – sie können Hand in Hand gehen.

Savonius-Antrieb für Elektromotoren

Es ist nach wie vor ein Nischenanwendungsfall, aber helikale Savonius-Turbinen eignen sich tatsächlich sehr gut dafür, Windkraft zu erfassen und diese in Batterien einzuspeisen, die einen Elektromotor antreiben, der mit einem Propeller verbunden ist. Eine ideale Lösung, um ein Boot anzutreiben.

In dieser Konfiguration werden oft mehrere Savonius-Rotoren eingesetzt, was die Abhängigkeit von großen Batteriespeichern reduziert. Auf See ist Wind schließlich selten Mangelware. Das System kann auch im Hybridbetrieb laufen – in Kombination mit Solarmodulen oder, weniger ideal, mit einem Notstromaggregat.

Ein großer Vorteil besteht darin, dass die Windkraftanlagen die Batterien auch dann weiterladen können, wenn das Boot vor Anker liegt – und zwar Tag und Nacht. Langfristig kann dieser Ansatz die CO₂-Emissionen im Seeverkehr deutlich senken, der nach wie vor viel zu stark vom Diesel und anderen umweltschädlichen Brennstoffen abhängt.

Savonius in Werbedisplays

Du hast bestimmt schon diese rotierenden Werbeschilder vor Geschäften oder Tankstellen gesehen. Was du vielleicht nicht weißt : Viele davon nutzen eine vereinfachte Version des Savonius-Rotors. Das Ziel ist rein visuell – die Aufmerksamkeit von Passanten zu erregen. Und sonst nichts.

Ich habe nichts gegen cleveres Design, aber mal ehrlich : Wenn wir den öffentlichen Raum weiterhin mit Werbung überfluten (was ohnehin schon viel zu extrem ist), dann sollten wir sie wenigstens sinnvoll machen. Stell dir vor, diese drehenden Schilder würden tatsächlich sauberen Strom erzeugen, anstatt einfach nur sinnlos zu rotieren, um uns mit Werbung das Hirn zu waschen.

Wenn sich jemand in diese Nische stürzen will – bitte sehr. Aber ganz ehrlich ? Je weniger Werbung wir sehen, desto besser geht es uns allen.

Savonius für die öffentliche Beleuchtung

Solargespeiste Straßenlaternen? Klar, das ist ein guter Anfang. Sauberer als Kohle, sicherer als Atomkraft. Aber es gibt ein großes Problem : Nachts scheint keine Sonne. Das heißt : starke Abhängigkeit von Batterien. Und Batterien sind teuer, ressourcenintensiv und alles andere als nachhaltig.

Und hier kommt der clevere Dreh : Der Wind hört nachts nicht auf. Noch besser : Die Infrastruktur ist bereits da – der Mast der Straßenleuchte. Er ist hoch genug, um eine ordentliche Luftströmung einzufangen. Warum sollte man das ungenutzt lassen ? Einen Savonius-Rotor oben zu montieren ist einfach, effizient und erfordert keine großen Umbauten.

Noch besser : Savonius-Rotoren sind genau für solche Umgebungen gemacht. Sie kommen hervorragend mit chaotischem, turbulenten Wind klar – so wie man ihn in Städten oft hat. Und wenn sie in der Nähe von Schnellstraßen oder großen Verkehrsachsen installiert werden, erzeugen vorbeifahrende Lkw zusätzlichen Luftstrom, der die Turbine noch schneller rotieren lässt. Das ist kostenlose kinetische Energie, die nur darauf wartet, genutzt zu werden.

Moderne LED-Laternen verbrauchen sehr wenig Strom. Eine kompakte Windturbine reicht völlig aus, um den Bedarf zu decken. Ergänzt man das Ganze mit einem kleinen Solarmodul, hat man ein Hybridsystem, das sich Tag und Nacht an die Bedingungen anpasst.

ber hier kommt der eigentliche Gamechanger: Wenn die Produktion den Verbrauch übersteigt – was durchaus möglich ist – kann der überschüssige Strom ins Netz eingespeist werden. Ein System, das früher nur Kosten verursachte, wird plötzlich zur Einnahmequelle. Die öffentliche Beleuchtung, die normalerweise die Stadtkassen belastet, könnte tatsächlich Geld einbringen.

Also ja, hier steckt eine echte Start-up-Idee. Intelligente Städte, niedrigere Rechnungen, weniger Emissionen – und Laternen, die vom Wind angetrieben werden. Es fehlt nur noch jemand, der das Ganze umsetzt.

Dachlüftung und das Flettner-System: Wenn Savonius für frischen Wind sorgt

Anton Flettner: Von Windkraft zur Belüftung

Anton Flettner war ein brillanter deutscher Ingenieur des frühen 20. Jahrhunderts, der mit niemand Geringerem als Sigurd Savonius zusammenarbeitete. Während sich Savonius auf vertikale Turbinen mit Widerstandsprinzip konzentrierte, untersuchte Flettner, wie Wind nicht nur für den Antrieb, sondern auch für Belüftung und Luftzirkulation genutzt werden kann.

Er ist auch bekannt für den Flettner-Rotor – ein rotierender Zylinder, der mithilfe des Magnus-Effekts Schiffe antreibt. Aber das ist eine andere Geschichte, auf die wir in einem eigenen Beitrag bald zurückkommen werden.

Was hier zählt, ist, dass Anton Flettner sich vom Savonius-Rotor inspirieren ließ und diese Idee auf etwas sehr Praktisches übertrug: die Belüftung.

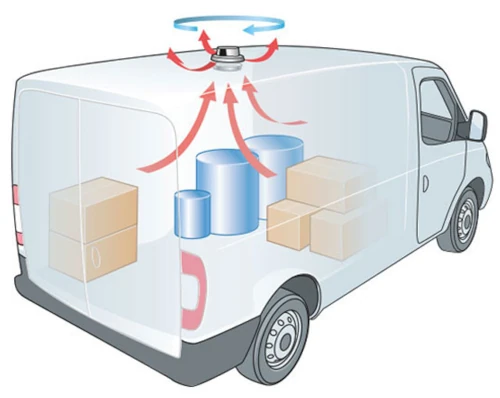

Das Flettner-Lüftungssystem: Passives Kühlen ohne Elektronik

Das Flettner-Lüftungssystem, auch Flettner-Dachlüfter genannt, ist ein einfaches und zugleich geniales Gerät. Es nutzt einen Rotor mit vertikaler Achse, der dem Savonius-Profil sehr ähnlich ist. Statt Strom zu erzeugen, bewegt er jedoch Luft. Wenn der Wind über die rotierende Haube streicht, entsteht im Inneren ein Unterdruck, der warme Luft aus dem darunterliegenden Raum absaugt – zum Beispiel aus dem Inneren eines Lieferwagens, eines Lkws, eines Bootes oder sogar eines Hauses.

Dieses System funktioniert vollständig passiv. Keine Kabel, keine Batterien, keine Elektronik. Nur der Wind, der seine Arbeit tut.

Und das Ergebnis? Die Innentemperatur kann um 10 bis 15 °C oder sogar mehr sinken, je nach Situation – ganz ohne Klimaanlage. Das spart Energie, erhöht den Komfort und funktioniert ganz ohne Wartung. An einem heißen Sommertag kann ein Flettner-Dachlüfter den Unterschied machen zwischen einer fahrenden Sauna und einem bewohnbaren Raum.

Er wird auch in Gebäuden zur Dachbelüftung eingesetzt. Durch das kontinuierliche Ableiten von warmer, verbrauchter oder feuchter Luft verbessert er die Innenraumluft und verringert das Risiko von Schimmelbildung. Und das alles ohne auch nur eine einzige Kilowattstunde zu verbrauchen.

Ein bisschen Low-Tech-Magie

Der Flettner-Lüfter ist ein perfektes Beispiel für funktionierende Low-Tech. Langlebig, wetterfest und oft aus Aluminium oder UV-beständigem Kunststoff gefertigt, wird er seit Jahrzehnten unter extremen Bedingungen eingesetzt – etwa auf Frachtschiffen oder in abgelegenen Hütten.

Er arbeitet geräuschlos, reguliert sich selbst und benötigt keinerlei Wartung, abgesehen von gelegentlicher Reinigung. Und im Gegensatz zu elektrisch betriebenen Ventilatoren funktioniert er Tag und Nacht, solange etwas Wind weht.

Und sonst?

- 100 % kompatibel mit nachhaltiger Architektur und den Prinzipien des Passivhauses

- Reduziert Hitzestau in abgestellten Fahrzeugen, besonders bei Lieferwagen, Wohnmobilen und mobilen Werkstätten

- Verbessert den Luftaustausch in Dachböden und Lagerhallen

- Verhindert Überhitzung von geparkten Lkw und Bussen

- Völlig autark und somit ideal für abgelegene Gebiete und netzunabhängige Anwendungen

Zusammengefasst: Anton Flettner begann zwar mit Windantrieb, doch sein Beitrag zur passiven Belüftung ist nach wie vor aktuell – und heute relevanter denn je.

Theoretische Funktionsweise einer Savonius-Windkraftanlage

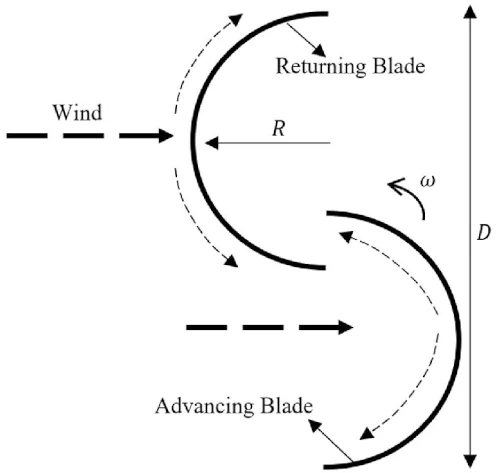

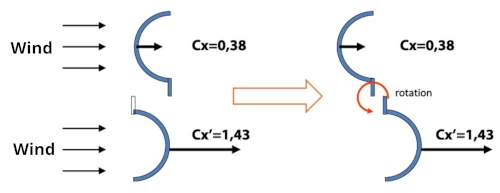

Die Savonius-Windkraftanlage funktioniert nach dem Prinzip des unterschiedlichen Luftwiderstands. Die konvexe Seite des Rotorblatts bietet dem Wind weniger Widerstand als die konkave Seite. Dieser Unterschied in der Windlast erzeugt ein Drehmoment, das den Rotor in Bewegung setzt.

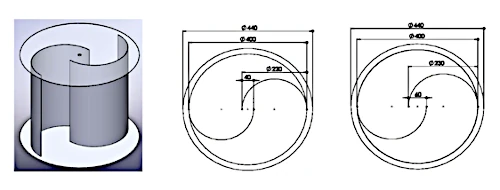

Ein kleiner Spalt zwischen den beiden halbzylindrischen Flügeln lässt Luft hindurchströmen und verringert den Widerstand auf der Rückseite. Das verbessert die Laufruhe der Rotation und steigert die Gesamtleistung. Für optimale Ergebnisse sollte der Abstand zwischen den Flügeln etwa ein Sechstel des Rotordurchmessers betragen.

Das folgende Diagramm veranschaulicht das Prinzip des unterschiedlichen Luftwiderstands. Der Wind übt eine Widerstandskraft aus, die durch die folgende Gleichung definiert ist :

Fx = 0,5 × Cx × ρ × S × V²

Dieses Diagramm veranschaulicht, wie asymmetrische Kräfte den Rotor in Bewegung setzen. Es berücksichtigt jedoch nur lokale aerodynamische Kräfte und nicht die gesamte erzeugte Energie.

Um die theoretische Leistung einer Savonius-Turbine abzuschätzen, verwenden Konstrukteur*innen häufig die allgemeine Formel für Windenergie:

P = 0,5 × Cp × ρ × A × V³

Aber klar ist: Diese Formel gilt für jede Art von Windkraftanlage. Sie geht von idealisierten Bedingungen aus und berücksichtigt nicht die besondere Geometrie eines helikalen Savonius-Rotors, der komplexe Strömungsverhältnisse erzeugt.

In der Praxis ist es äußerst schwierig, den tatsächlichen Wirkungsgrad einer helikalen Savonius-Turbine ohne detaillierte 3D-Modellierung zu berechnen. Zuverlässige Ergebnisse erfordern Simulationen mit CAD-Software wie Creo (früher Pro/ENGINEER) oder AutoCAD, oft in Kombination mit CFD-Analysen (Computational Fluid Dynamics). Erst dadurch lassen sich Einflüsse von Designdetails wie Verdrehung der Flügel, Überlappungsverhältnis oder Höhe genau vorhersagen.

Kurz gesagt: Die Mathematik wird schnell komplex. Aber die zugrunde liegende Physik bleibt wunderschön einfach.

Eine Savonius-Windkraftanlage mit vertikaler Achse zur Stromerzeugung bauen

In diesem 100% praxisorientierten Abschnitt werden wir uns ausschließlich auf eine vertikalachsige Windkraftanlage konzentrieren, die zur Stromerzeugung gedacht ist. Wenn du dich mehr für Pumpensysteme interessierst, findest du alle Infos im entsprechenden Abschnitt.

Versteckter Inhalt

Ein sehr wichtiger Teil dieser Anleitung ist nicht sichtbar. Nur Mitglieder können auf den vollständigen Inhalt zugreifen. Die Registrierung ist 100% kostenlos und dauert nur wenige Sekunden. Werde Mitglied und genieße alle Dienste der Website. Wenn du bereits registriert bist, aber diese Nachricht immer noch siehst, stelle sicher, dass du angemeldet bist um vollen Zugriff freizuschalten.

Fazit

Ich hoffe, dieser Leitfaden hat dir Lust gemacht, dich näher mit vertikalachsigen Windkraftanlagen zu beschäftigen – besonders mit dem Savonius-Modell. Und noch mehr hoffe ich, dass du motiviert bist, selbst eine zu bauen. Wenn du loslegst, würden wir uns riesig über Fotos oder Videos von deinem Projekt freuen.

Wenn du technische Fragen hast, nutze gerne den Kommentarbereich weiter unten auf der Seite.

Dieser Leitfaden basiert auf vielen Jahren Erfahrung, und ich habe viele Stunden in seine Erstellung gesteckt. Wenn du mir also einen Kaffee über Buy Me a Coffee spendieren möchtest – ich sage ganz bestimmt nicht nein 🙂 So bleibe ich wach und motiviert, um weitere Anleitungen zu schreiben.

Kein Chatbot, der vorgibt, alles zu wissen. Nur echte, freundliche Menschen, die gerne helfen. Komm ruhig auf NovaFlow, wenn du Fragen hast oder deine Gedanken zu diesem Guide teilen möchtest.