Der vollständige Leitfaden zu Magnus-Windturbinen

Magnus-Effekt-Windturbinen gehören zu den faszinierendsten Technologien im Bereich der Windkraft. In der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt, basieren sie auf einem originellen physikalischen Prinzip, das Rotation in nutzbaren Auftrieb umwandelt – zur Energieerzeugung und sogar für den Antrieb von Fahrzeugen.

Lange Zeit standen sie im Schatten klassischer Anlagen mit festen Rotorblättern. Heute jedoch gewinnen sie Aufmerksamkeit, weil sie sich im Wind auf einzigartige Weise verhalten und spannende Möglichkeiten bieten – vor allem unter Bedingungen, die ihnen entgegenkommen.

Dieser Leitfaden zeigt dir, wie dieser Turbinentyp funktioniert. Wir sehen uns an, in welchen Situationen er eingesetzt werden kann und warum er einen Platz in innovativen Projekten verdient – egal ob in konkreten kommerziellen Anwendungen oder als DIY-Bauprojekt.

Geschichte des Magnus-Effekts

Heinrich Gustav Magnus (1802–1870) war nicht nur ein Name in einer physikalischen Formel, sondern ein großer Experimentator. Ihm verdanken wir zahlreiche bahnbrechende Entdeckungen: präzise Untersuchungen zur Ausdehnung von Gasen, zur Aufnahme von Gasen durch das Blut, zum Dampfdruck von Wasser, zur Wärmeleitung in Gasen, zur Polarisation von Wärme, zur Thermoelektrizität – sowie Forschungen zur Elektrolyse und zur Induktion von Strömen.

Magnus war ein kompletter Physiker und Chemiker. Schon vor ihm war bekannt, dass ein rotierender Körper seine Flugbahn verändert. Isaac Newton hatte dies im 17. Jahrhundert bei der Beobachtung von Spielbällen notiert. Benjamin Robins brachte es im 18. Jahrhundert mit der Ballistik von Musketen in Verbindung. Magnus lieferte Mitte des 19. Jahrhunderts den entscheidenden experimentellen Beweis: Mit einem rotierenden Zylinder, der von einem Luftstrom angeströmt wurde, konnte er die seitliche Kraft messen und charakterisieren. Daher trägt der Effekt heute seinen Namen. Quellen datieren diesen Nachweis auf etwa 1852–1853.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Theorie formalisiert: durch Martin Wilhelm Kutta im Jahr 1902 und Nikolai Schukowski im Jahr 1906, die den Auftrieb mit der Zirkulation um ein Profil verbanden. Ludwig Prandtl führte 1904 die Grenzschicht ein, die den viskosen Anhaftungseffekt des Strömungsverlaufs erklärt.

Definition des Magnus-Effekts

Luft ist ein Fluid – genauso wie Wasser, nur weniger nass 🙂 Sobald ein rotierender Körper in einen Luftstrom gerät, wirkt auf ihn eine seitliche Kraft. Das ist der Magnus-Effekt.

Verwendete Variablen:

ρ = Luftdichte (kg/m³)

V = relative Windgeschwindigkeit (m/s)

Γ = Zirkulation um das Objekt (m²/s)

R = Radius des Zylinders oder Rotors (m)

ω = Winkelgeschwindigkeit (rad/s)

L′ = Auftrieb pro Längeneinheit des Zylinders, d. h. eine Kraft pro Meter Rotor (N/m)

Grundformeln:

L′ = ρ V Γ

Für einen glatten, rotierenden Zylinder: Γ ≈ 2 π R² ω

Praktische Faustformel: L′ ≈ 2 π ρ V R² ω

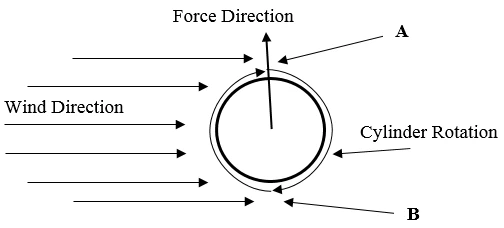

Eine einfache mentale Vorstellung: Wind von links nach rechts. Der Zylinder dreht sich. Dreht er sich im Uhrzeigersinn, bewegt sich der obere Teil mit dem Wind → Geschwindigkeit ↑ → Druck ↓. Der untere Teil bewegt sich gegen den Wind → Geschwindigkeit ↓ → Druck ↑. Der Druckunterschied erzeugt eine seitliche Kraft, die nach oben zeigt. Drehst du die Rotation um (gegen den Uhrzeigersinn), kehrt sich das Schema um und die Kraft zeigt nach unten.

Vergleichen wir das mit Fußball und Tennis: Ein angeschnittener Schuss im Fußball oder ein Topspin im Tennis lässt den Ball abdriften, weil während des Flugs eine seitliche Kraft wirkt. Keine Magie – die Rotation verändert die Strömung und erzeugt diese Kraft. Eine Magnus-Windturbine nutzt genau dasselbe Prinzip, aber kontrolliert: Die Zylinder oder Segel werden gezielt in Rotation versetzt, um die gewünschte Kraft zu erzeugen, die dann in Drehmoment auf der Welle umgewandelt wird, um Strom zu erzeugen.

Schifffahrt: Cousteau, das Turbosegel und die Flettner-Rotoren

Die maritimen Anwendungen des Magnus-Effekts oder seiner Abwandlungen gehören zu den spektakulärsten. Bereits in den 1920er Jahren experimentierte der Deutsche Anton Flettner auf seinem Schiff Buckau mit zwei großen, vertikal rotierenden Zylindern. Durch ihre Drehung erzeugten diese Rotoren einen seitlichen Auftrieb, der direkt aus dem Magnus-Effekt resultierte und das Schiff antreiben konnte. Es war der erste großtechnische Nachweis dieses Prinzips auf See.

Mehr als sechzig Jahre später griff Jacques-Yves Cousteau – der weltberühmte Forscher, Filmemacher und Verteidiger der Meere – dieses Konzept wieder auf. Er veränderte es jedoch grundlegend, um das Turbosegel zu entwickeln.

Achtung: Entgegen dem, was auf manchen schlechten Blogs steht, ist ein Turbosegel nur vom Magnus-Effekt inspiriert. Es nutzt ihn nicht im strengen Sinn, da es sich nicht um einen rotierenden Zylinder handelt. Stattdessen ist es ein dickes, ovalförmiges Segel mit einer beweglichen Klappe, die eine Ober- und Unterseite formt – wie bei einem Flugzeugflügel. Damit es funktioniert, muss das Segel wie ein herkömmliches Segel zum Wind ausgerichtet werden.

Das Besondere: Das dicke Profil eines Turbosegels würde normalerweise störende Turbulenzen auf der Oberseite verursachen. Um das zu vermeiden, integrierte Cousteau ein internes Saugsystem: Durch das Ansaugen der Luft an der richtigen Stelle bleibt die Strömung am Profil „haften“ und der Auftrieb wird deutlich erhöht. Daher spricht man auch von einem angesaugten Profil. Die Alcyone, Cousteaus legendäres Schiff, das 1985 vom Stapel lief, war mit zwei solchen Turbosegeln ausgestattet. Tests zeigten, dass Treibstoffeinsparungen von über 30 % unter günstigen Bedingungen möglich waren – ein bemerkenswertes Ergebnis für die damalige Zeit.

Die Idee ging über die Alcyone hinaus: Spätere Projekte sahen vor, auch andere Schiffe wie die Calypso II damit auszustatten. Das blieb jedoch auf dem Papier. In jüngerer Zeit griffen Handelsschiffe das Konzept wieder auf: 2020 erhielt der niederländische Frachter Ankie zwei Turbosegel, um den Treibstoffverbrauch zu senken.

Zusammengefasst: Der Flettner-Rotor nutzt den Magnus-Effekt direkt mit einem rotierenden Zylinder, während Cousteaus Turbosegel eine inspirierte Anpassung ist, die ihren Auftrieb durch ein angesaugtes Profil erzeugt. Beide verfolgen dasselbe Ziel: den fossilen Treibstoffverbrauch zu senken und den Wind als Antriebskraft zu nutzen.

Weitere Anwendungen des Magnus-Effekts

Luftfahrt

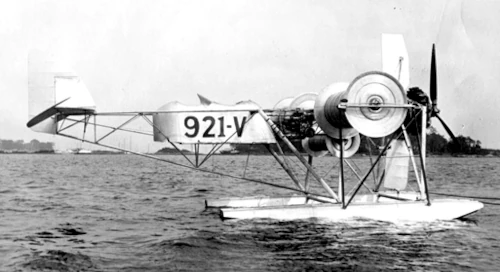

Die Luftfahrt hat mehrere Wege erforscht, den Magnus-Effekt zu nutzen. In den 1930er Jahren ersetzten manche Flugzeugprototypen die Tragflächen komplett durch rotierende Zylinder. Eines der bekanntesten Beispiele war die Plymouth A-A-2004.

Die Idee war verlockend: starker Auftrieb bei niedriger Geschwindigkeit und Start von sehr kurzen Pisten. In der Praxis erwiesen sich diese historischen „Magnus“-Flugzeuge jedoch als schwer, komplex und weniger effizient als erhofft. Dennoch blieben sie als lehrreiche Demonstrationsobjekte in Erinnerung.

In jüngerer Zeit richtete sich die Forschung auf Kyklorotoren und Kyklokopter. Diese Systeme ähneln horizontalen Rotoren, deren Blätter sich jedoch um 360° drehen lassen. Dadurch kann der Schub in jede beliebige Richtung mit hoher Präzision gesteuert werden. Der Magnus-Effekt spielt hier in Kombination mit klassischer Aerodynamik eine Rolle in der lokalen trömungsphysik der Rotorblätter. Die University of Maryland präsentierte Mikrodrohnen, die mit diesem System extrem stabil in der Luft stehen (hover) konnten. In Österreich stellte das Unternehmen CycloTech eVTOL-Demonstratoren mit Kyklorotoren vor, die vollständige Kontrolle über Schubrichtung und Orientierung ermöglichen – ein Schritt zu extrem manövrierfähigen Fluggeräten.

Ballistik

Die Ballistik ist der Teil der Physik, der die Bewegung von Körpern im Raum untersucht. Sie umfasst weit mehr als Schusswaffen – dazu gehören auch Flugbahnen von Wetterballons, Satelliten, Raumsonden oder Forschungsvehikeln in der Hochatmosphäre. In diesem friedlichen Kontext kann der Magnus-Effekt helfen, die Flugbahn zu korrigieren oder zu stabilisieren und sogar eine gezielte Steuerung zu ermöglichen.

Geht es jedoch um Schusswaffen, Kanonen oder Raketen, ist bei uns sofort Schluss – das sind Werkzeuge des Todes, die niemand in den Händen halten sollte. Und auf NovaFuture haben wir keinerlei Interesse, solche Anwendungen zu entwickeln oder zu fördern.

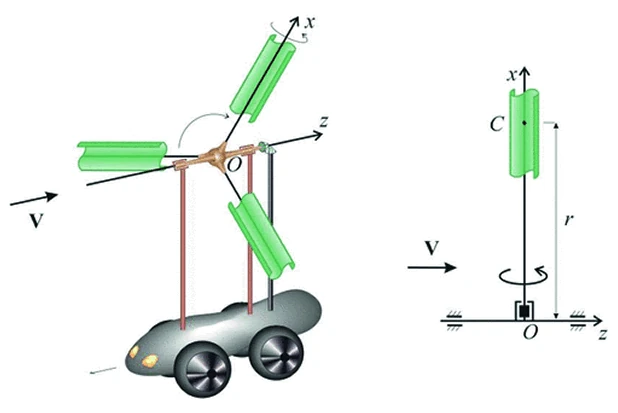

Experimentelle Landfahrzeuge

Vermutlich das spielerischste und zugänglichste Feld, um den Magnus-Effekt zu testen: Stell dir einen leichten Wagen oder Kart mit ein oder zwei Magnus-Rotoren vor. Durch Variation von Drehung und Ausrichtung der Rotoren wird der Auftrieb in Vortrieb umgewandelt, und der Wind treibt das Fahrzeug an.

Es gibt bereits Prototypen, oft im Rahmen von Forschungslaboren. In manchen Fällen werden die rotierenden Zylinder nicht für den Vortrieb genutzt, sondern um gezielt Abtrieb zu erzeugen – etwa auf Testständen für Rennfahrzeuge.

Diese Anwendung des Magnus-Effekts ist ein ideales Spielfeld für Campusprojekte, FabLabs oder technische Wettbewerbe – mit der Möglichkeit, Sensoren einzubauen, um die Leistung zu analysieren und technische Verbesserungen zu entwickeln.

Zukünftige Innovationen

Derzeit werden mehrere Ansätze untersucht oder entwickelt:

– Hybride aus Segel + Rotor auf Küstenschiffen, mit kippbaren Rotoren zum Unterfahren von Brücken.

– Extrem wendige Drohnen mit Kyklorotoren, die Schwebeflug, Horizontalflug und VTOL-Übergänge beherrschen.

– Fliegende Magnus-Windturbinen und Magnus-Kites (noch experimentell) zur Nutzung starker Höhenwinde.

– Besonders robuste Magnus-Windturbinen für extreme Klimazonen, mit präziser elektronischer Steuerung, um auch bei Orkanbedingungen Energie zu liefern.

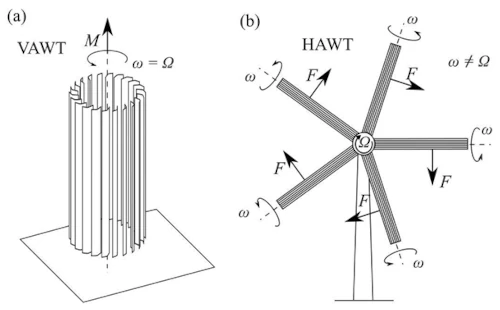

Magnus-Windturbinen: Horizontal- und Vertikalachse

Eine der wichtigsten Besonderheiten von Magnus-Windturbinen ist, dass es sie in zwei deutlich unterschiedlichen Bauarten gibt: mit horizontaler Achse und mit vertikaler Achse. Diese Wahl ist nicht nur eine Frage der Optik – sie beeinflusst direkt den Wirkungsgrad, die Stabilität und die einfache Integration am Standort.

Magnus-Windturbine mit horizontaler Achse

Ihre Funktionsweise ähnelt der klassischer Windkraftanlagen mit Rotorblättern. Die Segel oder Zylinder sind auf einem Rotor montiert, der in den Wind ausgerichtet werden muss, und drehen sich um die eigene Achse, um den nötigen Auftrieb zu erzeugen. Diese Bauart kann einen hohen Wirkungsgrad bieten, vor allem in Regionen mit gleichmäßigem, laminar strömendem Wind. Dafür erfordert sie eine präzise Steuerung der Rotation, um Verluste bei niedriger Geschwindigkeit oder in Turbulenzen zu vermeiden. Der Start kann ebenfalls schwieriger sein – hier hilft oft ein motorisierter Anschub.

Magnus-Windturbine mit vertikaler Achse

Hier drehen sich Segel oder Zylinder um eine Achse, die senkrecht zum Boden steht. Der Hauptvorteil ist eine hohe Toleranz gegenüber turbulenten Winden, ohne dass die Anlage in den Wind gedreht werden muss. Zudem ist der Platzbedarf am Boden gering. Dadurch eignet sich diese Bauart gut für den städtischen Einsatz – allerdings nur in großer Höhe und an gut vom Wind durchströmten Standorten. Sie ist ein Kompromiss im Vergleich zur Horizontalachse: Der theoretische Wirkungsgrad ist meist etwas geringer, wird aber durch eine gleichmäßigere Stromerzeugung bei wechselnden Bedingungen ausgeglichen.

Vergleich und Einfluss des Designs

Bei horizontaler Achse setzt man auf maximale Leistung unter guten Bedingungen. Bei vertikaler Achse wählt man Vielseitigkeit und einfache Installation. In beiden Fällen beeinflussen Anzahl, Profil und Durchmesser der Segel oder Zylinder den Wirkungsgrad und den Anlauf. Ein gut gestaltetes Profil, kombiniert mit präziser elektronischer Drehzahlsteuerung, kann den Unterschied zwischen einem träge drehenden Prototyp und einer wirklich produktiven Maschine ausmachen.

Konstruktion und Fertigung

Eine gute Magnus-Windturbine zu bauen, ist kein Wochenendbasteln. Es ist wohl die komplexeste Turbinenbauart. Jedes Detail zählt: perfekte Auswuchtung, präzise elektronische Regelung, mechanische Widerstandsfähigkeit gegen Böen, aerodynamische Optimierung… Kurz gesagt: eine echte technische Herausforderung. Gleichzeitig ist es ein spannendes Abenteuer, das dir erlaubt, in mechanischer Fertigung, Elektronik und angewandter Physik rasch Fortschritte zu machen. Wer sich darauf einlässt, geht mit soliden Fähigkeiten und der Zufriedenheit heraus, eine außergewöhnliche Maschine gezähmt zu haben.

Versteckter Inhalt

Ein sehr wichtiger Teil dieser Anleitung ist nicht sichtbar. Nur Mitglieder können auf den vollständigen Inhalt zugreifen. Die Registrierung ist 100% kostenlos und dauert nur wenige Sekunden. Werde Mitglied und genieße alle Dienste der Website. Wenn du bereits registriert bist, aber diese Nachricht immer noch siehst, stelle sicher, dass du angemeldet bist um vollen Zugriff freizuschalten.

Vorteile und Grenzen von Magnus-Windturbinen

Vorteile

- Halten selbst den stärksten Hurrikanen stand.

- Bieten hohes Produktionspotenzial unter Extrembedingungen (Zyklone, tropische Stürme).

- Einfache und kostengünstige Herstellung der Flügel.

Grenzen

- Benötigen eine höhere Anlaufgeschwindigkeit als klassische Windturbinen.

- Erfordern eine strenge elektronische Steuerung zum Start und zur Drehoptimierung.

- Der optimale Wirkungsgrad hängt von einer sehr präzisen aktiven Regelung ab.

Fazit

Magnus-Windturbinen sind hervorragende Maschinen – aber nur in spezifischen Kontexten wie: Küstengebiete mit konstantem Wind, stark exponierte Standorte, die von Zyklonen oder Hurrikanen betroffen sein können, oder Installationen in großer Höhe, um den echten Wind optimal zu nutzen. Deshalb findet man sie oft als Drachen, die hoch in die Luft steigen, oder auf den Dächern hoher Gebäude, um von starken, gleichmäßigen Winden zu profitieren.

Das Bonusvideo 🙂

Hier ein inspirierendes kleines Video eines Flugzeugs mit Magnus-Flügeln. Man sieht sofort: Es funktioniert wunderbar. Glückwunsch an den Entwickler.

Schlussfolgerung und Meinung zu Magnus-Windturbinen

Unserer Meinung nach kann der Bau einer Magnus-Windturbine ein perfektes Bildungsprojekt sein, das technische Kreativität maximal anregt. Ein ideales Experimentierfeld für Studierende, Maker und Fans erneuerbarer Energien – und sogar für spielerische Bastelprojekte mit Kindern.

Ja, Magnus-Windturbinen sind noch selten. Aber das heißt nicht, dass sie schlecht sind. Es zeigt vor allem, dass sich die meisten Entwickler auf einfachere, leichter zu industrialisierende Modelle konzentrieren. Dabei spricht nichts dagegen, ein sehr leistungsfähiges kommerzielles Modell zu entwickeln – man muss sich nur ernsthaft mit dem Thema befassen. Mit den heute verfügbaren Werkzeugen und Materialien hat diese Technologie noch enormes Potenzial. Wenn sie dich inspiriert, warum nicht über ein berufliches Projekt mit dieser Alternative nachdenken?

Auf jeden Fall, wenn du Tipps möchtest oder deine Erfahrungen zu diesem Thema teilen willst, wartet der Kommentarbereich unten gerne auf dich 🙂

Für diese Informationsseite habe ich viel Zeit investiert. Wenn du viele weitere Inhalte auf diesem Niveau lesen möchtest, freue ich mich, wenn du mir einen oder mehrere Kaffees spendierst auf Buy me a Coffee. NovaFuture ist frei und 100 % unabhängig – aber es kann nur wachsen durch deine Weiterempfehlung und deine Unterstützung.

Kein Chatbot, der vorgibt, alles zu wissen. Nur echte, freundliche Menschen, die gerne helfen. Komm ruhig auf NovaFlow, wenn du Fragen hast oder deine Gedanken zu diesem Guide teilen möchtest.