Alles, was du über Darrieus-Vertikalachsen-Windturbinen (VAWT) wissen musst

Die Geschichte der Darrieus-Windturbine: Vom Vergessen zur Wiederentdeckung

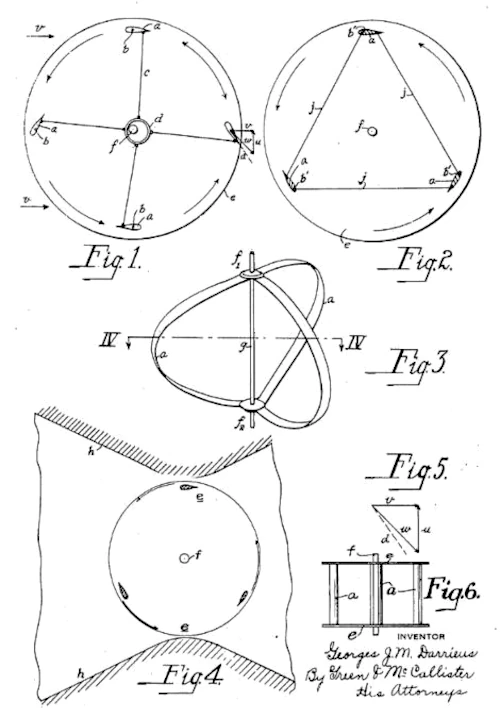

Die Darrieus-Windturbine, die heute zur Familie der VAWTs (Vertikalachsen-Windturbinen) zählt, trägt den Namen ihres Erfinders: des französischen Ingenieurs Georges Jean-Marie Darrieus. Im Jahr 1931 meldete dieser visionäre Ingenieur ein Patent für eine Vertikalachsenturbine an, die sich mithilfe von aerodynamischem Auftrieb dreht – erzeugt durch die Bewegung der Rotorblätter im Wind. Das Prinzip ist direkt von Flugzeugtragflächen inspiriert, wurde hier aber für eine Rotation um eine feste vertikale Achse angepasst. Die Form – mit zwei großen, gebogenen Flügeln, die an beiden Enden verbunden sind – erinnert stark an einen gigantischen Schneebesen und brachte der Turbine deshalb den Spitznamen „Schneebesen-Windturbine“ ein.

Zur damaligen Zeit blieb Darrieus’ Erfindung weitgehend theoretisch und randständig. Sie war ihrer Zeit zu weit voraus und wurde schnell vom rasanten Aufstieg der Horizontalachsen-Windturbinen verdrängt, die sich einfacher für Großanlagen in offenen ländlichen Gebieten konstruieren ließen. Über viele Jahrzehnte hinweg geriet das Darrieus-Konzept in Vergessenheit innerhalb der Geschichte der erneuerbaren Energien.

Erst in den 1980er- und 1990er-Jahren kam es zu einem neuen Interesse, vor allem dank der Arbeit von Ingenieuren wie Ion Paraschivoiu, der mit seinem DMST-Modell (Double Multiple Stream Tube) wichtige Fortschritte in der aerodynamischen Modellierung erzielte. Gleichzeitig entstanden neue Anforderungen: dezentralisierte Energieerzeugung, Integration in städtische Räume sowie der Wunsch nach geringerem Lärm und weniger visueller Beeinträchtigung. In solchen komplexeren Kontexten erwiesen sich Vertikalachsen-Windturbinen – insbesondere das Darrieus-Modell – als deutlich geeigneter als herkömmliche Rotoren.

Einen neuen Auftrieb erhielt das Konzept 1995 mit der Einführung der helikalen Turbine von Gorlov, die ursprünglich für die Wasserkraftnutzung entwickelt wurde. Ihr Erfinder, Alexander Gorlov, ein Professor russischer Herkunft, übernahm das Darrieus-Prinzip, verlieh den Rotorblättern jedoch eine spiralförmige Verwindung. Das Ergebnis: gleichmäßigere Rotation, deutlich reduzierte Vibrationen und ein insgesamt ruhigeres Laufverhalten. Damit gewann die Darrieus-Technologie an Relevanz – besonders für städtische Umgebungen und Gebiete mit turbulenten Windverhältnissen.

Heute, in einer Zeit, in der Energieautonomie, geräuscharmer Betrieb und mechanische Robustheit zu zentralen Kriterien werden, findet die Darrieus-Turbine wieder ihren berechtigten Platz im Werkzeugkasten der Energiewende. Ihre wechselhafte Geschichte steht exemplarisch für viele übersehene Erfindungen, die nur darauf warten, eine bessere, bewusstere Zukunft mitzugestalten.

Das Funktionsprinzip von Darrieus-Windkraftanlagen mit vertikaler Achse verstehen

Im Gegensatz zu Savonius-Windkraftanlagen, die auf Luftwiderstand basieren, nutzen Darrieus-Windkraftanlagen ein deutlich effizienteres physikalisches Prinzip: den aerodynamischen Auftrieb. Dieser aus der Luftfahrt stammende Effekt entsteht durch die profilierte Form der Rotorblätter, die eine Kraft senkrecht zur scheinbaren Windrichtung erzeugt.

Die Rotorblätter sind um eine feste vertikale Achse angeordnet und bewegen sich auf einer kreisförmigen Bahn. Dabei trifft der relative Wind (eine Kombination aus der realen Windgeschwindigkeit und der Rotationsgeschwindigkeit) ständig unter wechselndem Winkel auf die Blätter. Dieser Winkel wird als Anstellwinkel bezeichnet. Ist er richtig gewählt, erzeugt das Profil einen Auftrieb, der ein Drehmoment auf die Achse ausübt.

Unter bestimmten Bedingungen kann dieser Auftrieb dazu führen, dass sich der Rotor schneller als der eigentliche Wind dreht – ein großer Vorteil gegenüber Widerstandsrotoren wie dem Savonius-Typ, der schnell an seine Grenzen stößt. Dadurch erreichen Darrieus-Anlagen deutlich höhere Wirkungsgrade, die nahe an das theoretische Maximum gemäß dem Betz’schen Gesetz herankommen. Dieses 1919 formulierte Gesetz besagt, dass maximal 59,3 % der im Wind enthaltenen kinetischen Energie durch eine Windkraftanlage nutzbar gemacht werden können. Gut konzipierte Darrieus-Anlagen erreichen rund 40 %, während Savonius-Rotoren selten über 20 % hinauskommen.

Diese Effizienz hat jedoch ihren Preis: Das aerodynamische Verhalten ist komplex, da die Blätter im Verlauf der Umdrehung unterschiedliche Strömungsverhältnisse durchlaufen – mal aufsteigend, mal absteigend.

Dies führt zu Effekten wie dem sogenannten dynamischen Strömungsabriss (dynamic stall), bei dem der Auftrieb kurzfristig zusammenbricht, bevor er sich zeitverzögert wieder aufbaut. Das erzeugt instabile Kräfte und führt zu einem nicht zu unterschätzenden mechanischen Verschleiß im Vergleich zu konventionellen Rotorprofilen.

Um dem entgegenzuwirken, wurden Geometrie und Ausrichtung der Rotorblätter stetig optimiert – etwa durch troposkienförmige Krümmung, helikale Anordnung oder Anpassung des Sehnen-Durchmesser-Verhältnisses –, um Vibrationen zu reduzieren und Verluste zu minimieren.

Ein weiterer entscheidender Vorteil von Darrieus-Anlagen liegt darin, dass sie unabhängig von der Windrichtung arbeiten. Sie benötigen keine drehbare Gondel oder aktive Nachführung, was die mechanische Konstruktion erheblich vereinfacht und ihren Einsatz in turbulenten Windverhältnissen besonders attraktiv macht.

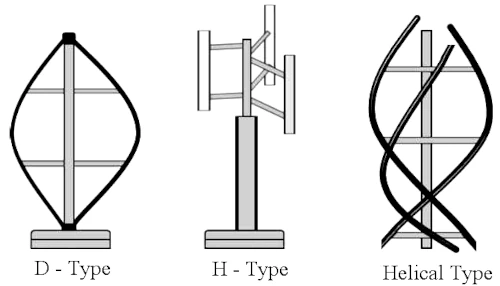

Die verschiedenen Darrieus-Rotoren: D-Typ, H-Typ und Helikal

Darrieus-Windkraftanlagen mit vertikaler Achse lassen sich in drei Hauptvarianten einteilen. Jede davon weist spezifische mechanische Eigenschaften, aerodynamische Leistungen und unterschiedliche Anforderungen an die Herstellung auf. Es handelt sich ausschließlich um auf Auftrieb basierende Rotoren, die alle nach dem gleichen Grundprinzip funktionieren, jedoch je nach Einsatzzweck unterschiedlich optimiert sind.

Das D-Typ-Modell ist das bekannteste. Seine zwei oder drei gebogenen Rotorblätter sind an den Enden einer vertikalen Achse befestigt und ergeben eine unverwechselbare Silhouette, die an einen riesigen Schneebesen erinnert, der sich im Wind dreht. Dieses Design bietet einen guten Wirkungsgrad und eine stabile Rotation, bringt jedoch auch mechanische Herausforderungen mit sich – etwa die starke Belastung der Befestigungen und die Notwendigkeit eines unterstützten Anlaufs. Auf diesen Punkt gehen wir im nächsten Abschnitt noch genauer ein.

Der H-Typ ist hingegen einfacher zu bauen. Er verwendet gerade Rotorblätter, die durch quer zur Achse verlaufende Streben verbunden sind. Diese Bauweise erleichtert die handwerkliche oder kleinskalige Fertigung und ermöglicht eine bessere dynamische Auswuchtung. Der H-Typ wird oft bei DIY-Projekten oder in Umgebungen mit begrenztem Platz bevorzugt. Allerdings ist sein theoretischer Wirkungsgrad etwas geringer als der eines gut optimierten D-Typs.

Das helikale Modell, das häufig mit dem Namen Alexander Gorlov verbunden ist, stellt die fortschrittlichste Ausführung des Darrieus-Rotors dar. Hier sind die Rotorblätter spiralförmig um die vertikale Achse gedreht. Diese Anordnung reduziert Vibrationen und Geräusche und sorgt gleichzeitig für eine gleichmäßigere Auftriebskraft während des gesamten Rotationszyklus. Der Helixrotor zeigt außerdem eine höhere Turbulenzresistenz und eine längere Lebensdauer der mechanischen Komponenten.

Laut Simulationen mit Software wie QBlade und CFD ANSYS variieren die Leistungen dieser drei Varianten geringfügig. Das helikale Modell erzielt die besten Ergebnisse beim Wirkungsgrad (bis zu 43 %), dicht gefolgt vom D-Typ (40 %) und schließlich dem H-Typ (etwa 38 %). In Bezug auf Geräuschentwicklung und Stabilität liegt ebenfalls der Helixrotor vorn, während der H-Typ durch einfache Herstellung und geringe Wartungskosten punktet.

Kurz gesagt: Je nach Projektanforderung kann ein bestimmter Darrieus-Rotor besser geeignet sein als andere. Gerade diese Vielfalt an Ansätzen macht das Konzept so spannend – eine immer noch unterschätzte, aber zunehmend beliebte Lösung im Bereich der vertikalen Windkraft.

Savonius-Rotor oder Elektromotor : So lässt sich die Anlaufgeschwindigkeit drastisch senken

Manche vertikalachsige Windkraftanlagen vom Typ Darrieus starten einfach nicht von selbst – oder nur bei Windgeschwindigkeiten, die in der Praxis selten erreicht werden. Warum ? Weil ihr Funktionsprinzip auf Auftrieb beruht, der eine gewisse Anfangsgeschwindigkeit benötigt, um wirksam zu werden. Solange sich die Rotorblätter nicht drehen, entsteht kein Auftrieb – also auch kein Drehmoment. Und damit keine Bewegung.

Das betrifft vor allem D-Typ-Modelle mit gebogenen Flügeln, kann aber auch bei schlecht dimensionierten H- oder Helix-Rotoren auftreten oder bei Anlagen, die in turbulenten oder wechselhaften Windverhältnissen betrieben werden.

Die gängigste und effizienteste Lösung besteht darin, die Rotation mit einem kleinen Elektromotor zu starten. Du denkst jetzt wahrscheinlich : Elektrizität verwenden, um eine Windkraftanlage anzutreiben – ist das nicht total widersinnig ? Auf den ersten Blick schon. Doch in der Praxis ist dieser Aspekt völlig unbedeutend. Der Energieverbrauch ist minimal, da es nur darum geht, einen kurzen Impuls zu geben, wenn der Wind sowieso schon da ist.

Einige Systeme setzen auf einen dedizierten Antriebsmotor, der kompakt und energieeffizient arbeitet. Andere gehen noch einen Schritt weiter und nutzen den Generator selbst kurzzeitig als Antrieb. Denn ja : Einige Generatoren sind reversibel – sie können auch als Motor betrieben werden, wenn man sie mit Strom versorgt. Aber Achtung : Bei einem separaten Motor ist es unbedingt erforderlich, eine mechanische Trennung vom Rotor einzubauen, sobald dieser einmal läuft. Sonst bleibt der Motor mit der Achse verbunden, was zu Reibungsverlusten und vor allem zu schneller Abnutzung führt. Ideal ist ein einfacher Fliehkraftkupplungsmechanismus, wie man ihn z. B. bei Anlasser-Systemen in Autos findet. Das Prinzip : Die Kupplung greift beim Anfahren automatisch, löst sich aber vollständig, sobald der Rotor eine gewisse Drehzahl erreicht.

Merke für alle, die ernsthaft planen : Ein separater Antriebsmotor ist die beste Lösung. Er ist effizienter, braucht kaum Strom und ist zu 100 % für diese Aufgabe optimiert. Die Generator-als-Motor-Variante ist ein Kompromiss – technisch schwächer und in vertikaler Ausführung so gut wie nicht zu bekommen. Wenn dir Effizienz und langfristige Zuverlässigkeit wichtig sind, ist der Weg also klar.

In beiden Fällen läuft das Ganze vollautomatisch ab : Ein Anemometer misst, ob die Windgeschwindigkeit ausreichend und stabil ist, um den kurzen Motorschub auszulösen. Wichtig ist dabei, dass kurzfristige Böen nicht zur Fehlauslösung führen. Einmal gestartet, hält der Rotor durch den Auftrieb weiter die Drehung. Und bei nachlassendem Wind sorgt die Trägheit der Masse für weiteres Nachlaufen. Das reicht völlig, um den Energieeinsatz beim Starten wieder auszugleichen.

Der Nachteil ? Diese Lösung erfordert elektronische Steuerung, was sich nicht ganz mit dem Low-Tech-Ansatz verträgt und für Selbstbauer den Aufwand erhöht.

Es gibt daher eine alternative, robustere Lösung, die in DIY- oder Low-Tech-Projekten sehr beliebt ist : den Einbau eines kleinen Savonius-Rotors in die Darrieus-Konstruktion. Solche Rotoren arbeiten mit Strömungswiderstand und können sich bereits bei sehr geringen Windgeschwindigkeiten selbstständig in Bewegung setzen. Ein großer Vorteil dabei : Sie erzeugen sofort hohes Drehmoment, das ausreicht, um den Darrieus-Rotor in Schwung zu bringen, bis dieser die Führung übernimmt und die Drehzahl weiter erhöht.

Diese hybride Savonius-Darrieus-Kombination kommt ohne Motor, Sensoren oder Elektronik aus. Sie ist Low-Tech, robust und relativ einfach nachzubauen. Das macht sie auf den ersten Blick zu einer verlockenden Lösung für autonome Systeme.

Aber Vorsicht : Sobald der Darrieus-Rotor läuft, dreht sich der Savonius-Rotor weiterhin langsam mit. Da seine maximale Drehzahl sehr begrenzt ist, wirkt er ab diesem Punkt als aerodynamische Bremse. Das verhindert, dass der Darrieus-Rotor seine optimale Leistung erreicht, also schneller als der Wind läuft, was er eigentlich könnte.

Ist der Savonius-Rotor zu groß oder falsch dimensioniert, kann er die Gesamtleistung deutlich schmälern – im schlimmsten Fall wird die gesamte Anlage ineffektiv. Deshalb ist es entscheidend, den Savonius-Rotor so zu konstruieren, dass er nur beim Start hilft und danach möglichst passiv bleibt. Eine theoretisch perfekte Lösung wäre ein einklappbarer Savonius-Rotor… aber bei diesem technischen Aufwand kann man genauso gut wieder zum Elektromotor zurückkehren : einfacher, leichter und deutlich wirksamer.

Meine Meinung? Die Sache ist klar. Wenn man wirklich das außergewöhnliche Leistungsniveau einer Darrieus ausschöpfen will, sollte man sie nicht durch eine passive Bremse ausbremsen. Ein elektrischer Anlauf bleibt ganz klar die beste Option. Andernfalls sollte man lieber gleich einen einfacheren Rotortyp wählen – denn eine ausgebremste Darrieus ist weder effizient noch sinnvoll.

Anwendungen von Darrieus-Windkraftanlagen: Haus, Boot und exponierte Standorte

Vertikalachsige Darrieus-Windturbinen sind nicht für jedermann geeignet. Ihr elegantes Design, ihr leiser Betrieb und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber starken Winden machen sie zu einem besonderen Objekt – oft als funktionale Kunstwerke eingesetzt. Doch man sollte sich nichts vormachen: In puncto Energieproduktion überzeugen sie nur in ganz bestimmten Konfigurationen.

Für den Einsatz im Wohnbereich gilt vor allem eines: Höhe ist entscheidend. Ein Mast von mindestens 10 Metern ist unerlässlich, um Bodenturbulenzen zu vermeiden und sich aus dem Bereich des relativen Winds zu befreien. Doch selbst dann ist das Ganze nur sinnvoll, wenn der Standort gut exponiert ist – mit starken, regelmäßigen Windverhältnissen. Sprich: Das ist nichts für geschützte Lagen oder dicht bebaute urbane Zonen. Die Kosten sind hoch, die Wartung aufwendig. Also ganz ehrlich: Wenn dein Ziel echte Energieautarkie ist – und damit gleichmäßige Leistung über das ganze Jahr –, dann bist du mit einer klassischen Horizontalachse (HAWT) deutlich besser bedient. Solche Modelle sind zuverlässiger, viel günstiger, technisch ausgereift und leichter zu warten.

Im städtischen Umfeld punkten Darrieus-Rotoren damit, dass sie unabhängig von der Windrichtung funktionieren. Aber das allein macht sie noch lange nicht zur besseren Wahl gegenüber anderen Typen, die denselben Vorteil bieten. Denn auch hier braucht es Höhe und Freiraum – zum Beispiel auf dem Dach eines Gebäudes, das über die anderen hinausragt, oder auf einer gut belüfteten Dachterrasse. In genau solchen Fällen haben sie klare Pluspunkte: hohe Sturmfestigkeit und ein extrem niedriger Geräuschpegel, sofern das Flügelprofil gut gewählt ist. Und ja: Architektonisch sind sie ein Hingucker. Auf einer CAD-Visualisierung für ein Kundenprojekt sehen sie beeindruckend aus. Aber in der Realität sieht es anders aus: Die Stromausbeute bleibt überschaubar. Und damit ist das Ganze eher ein Designobjekt fürs grüne Image als ein ernstzunehmender Beitrag zur Energiewende. Wenn es hilft, Windkraftgegner zu versöhnen, warum nicht?

In Gegenden mit sehr starkem Wind – etwa an ungeschützten Küsten, sturmgepeitschten Standorten oder gar in Regionen mit Zyklonrisiko – kommt die Darrieus-Technologie wirklich zur Geltung. Diese Turbinen verkraften massive Windböen und liefern weiter Strom, wo andere Modelle abgeschaltet oder beschädigt werden. Und dank ihrer mechanischen Stabilität können sie hier auch niedriger montiert werden – vorausgesetzt, das Gelände ist rundum frei. Klar: Das ist eine Nische. Aber in dieser Nische sind sie extrem leistungsfähig.

Und auf Booten? Klingt auf dem Papier ideal: Konstante, starke Winde auf See. Aber in der Praxis ist der große Rotor eher unpraktisch. Kleine HAWTs schneiden hier oft besser ab – vor allem wegen ihres geringeren Platzbedarfs. Darrieus-Modelle sind zudem wesentlich teurer und müssen unbedingt marinetauglich sein (wasserdicht, korrosionsfest…). Kurz: Keine wirklich rationale Lösung, es sei denn, man verfolgt ein sehr spezielles Ziel oder legt besonders viel Wert auf das Design.

Fazit: Eine Darrieus-Windturbine ist ideal für gut belüftete Standorte mit starkem, konstantem Wind. Wenn dein Projekt genau diese Kriterien erfüllt, kann sie Großes leisten. Wenn es dir vor allem um Ästhetik oder architektonische Integration geht – klar, gönn dir was! Aber bitte mit einem leistungsstarken Modell. Wenn dein Ziel aber echte Energieautonomie ist, dann bist du mit anderen Technologien besser beraten. Denn – wie so oft – liegt zwischen Technikfantasie und Alltagstauglichkeit eine große Lücke.

Bau dir deine eigene Darrieus-Windkraftanlage – Ja, das geht!

Du denkst, eine Darrieus sieht einfach aus? Zwei oder drei Rotorblätter, eine Achse, ein Generator und fertig? Falsch gedacht! Hinter diesem minimalistischen Design steckt ein ordentliches Maß an Ingenieurskunst, bei der jeder Fehler sofort bestraft wird. Ein schlechtes Profil, ein Ungleichgewicht, eine falsche Dimensionierung – und du stehst am Ende mit einer kinetischen Skulptur da, die mehr Lärm macht als Strom erzeugt. Aber wenn du bereit bist, es richtig anzugehen, dann kann der Bau deiner eigenen vertikalen Darrieus-Windturbine ein richtig spannendes Projekt werden – anspruchsvoll, aber am Ende auch extrem befriedigend. Genau darum geht es in diesem Abschnitt. Mit der richtigen NovaFuture-Methode bekommst du das mit links hin 😉

Versteckter Inhalt

Ein sehr wichtiger Teil dieser Anleitung ist nicht sichtbar. Nur Mitglieder können auf den vollständigen Inhalt zugreifen. Die Registrierung ist 100% kostenlos und dauert nur wenige Sekunden. Werde Mitglied und genieße alle Dienste der Website. Wenn du bereits registriert bist, aber diese Nachricht immer noch siehst, stelle sicher, dass du angemeldet bist um vollen Zugriff freizuschalten.

Fazit: Die Darrieus-Windkraftanlage – eine wiederentdeckte Technologie

Wenn du dich für Windkraft interessierst, kommst du an der Darrieus-Turbine nicht vorbei. Diese besonderen Maschinen sind oft unbekannt oder unterschätzt, dabei sind sie technisch, pädagogisch und ästhetisch ausgesprochen spannend.

Für Studierende ist der Bau einer (oder mehrerer) Darrieus-Anlagen eine hervorragende Gelegenheit, technische und theoretische Fähigkeiten praxisnah und spielerisch zu vertiefen. Deshalb möchten wir Lehrerinnen und Lehrer ermutigen, solche Projekte aktiv in ihren Unterricht zu integrieren.

Aber keine Sorge : Man muss nicht an einer Technischen Hochschule sein, um loszulegen. Lernen, tüfteln und sich weiterentwickeln – das geht in jedem Alter. Wenn du Lust hast, dann leg einfach los. Keine Angst vor Fehlern – gerade durch Ausprobieren lernt man am meisten.

Und wer weiß ? Vielleicht bringt dich so ein Projekt ja auf eine Idee für deinen künftigen Beruf oder ein eigenes Unternehmen. Denn im Bereich der Darrieus-Windturbinen steckt noch eine Menge Innovationspotenzial. Um ehrlich zu sein: Viele der kommerziellen Modelle auf dem Markt sind eher mittelmäßig. Jemand mit echtem Antrieb und technischem Gespür könnte hier wirklich etwas Großes entwickeln, das auch wirtschaftlich Erfolg hat.

In der Zwischenzeit hoffen wir von Herzen, dass dir dieses Datenblatt nützlich war 🙂 Ehrlich gesagt hat es mich einiges an Zeit und Energie gekostet, es zu schreiben, zu strukturieren und zu dokumentieren. Wenn du also die Seite unterstützen und mir helfen möchtest, weitere Inhalte auf diesem Niveau zu erstellen, wäre es großartig, wenn du dir 20 Sekunden Zeit nimmst, um mir einen (oder mehrere) Kaffee über Buy Me a Coffee zu spendieren. Und wenn du lieber einen anderen Energieschub geben möchtest, können wir unten im Kommentarbereich darüber reden 😉 Auf jeden Fall vielen Dank für dein Interesse an unserer Arbeit.

Kein Chatbot, der vorgibt, alles zu wissen. Nur echte, freundliche Menschen, die gerne helfen. Komm ruhig auf NovaFlow, wenn du Fragen hast oder deine Gedanken zu diesem Guide teilen möchtest.